La Grande Guerra Aerea - 5.7 - 1918 - Epilogo

Il 31 ottobre il successo delle armi italiane divenne travolgente su tutto

il fronte dal Brenta al mare. Tuttavia le condizioni meteorologiche, già

tutt'altro che ottimali, peggiorarono a tal punto che il 31 ottobre

l'attività aerea si ridusse a ben poca cosa. Sul fronte della 4^ armata e su

quello della 3^ furono ancora possibili alcune ricognizioni e un paio di

sortite di collegamento con i reparti lanciati all'inseguimento degli

austroungarici. La massa da caccia riuscì a compiere qualche azioni di

mitragliamento sulla strada Pordenone-Casarza pagando il consueto pedaggio

al disordinato, ma efficace fuoco da terra. Uno

SPAD della

71^ e due della

91^ squadriglia raggiunti in punti vitali da pallottole di fucile o di

mitragliatrice, atterrarono dietro le linee avversarie. Il 1 novembre il cedimento delle forze austro-ungariche aprì la via dell'Agordino e del

Cadore. Una formazione di 7 velivoli del VII Gruppo riuscì a piombare sulle lunghe file di carriagi e camion sulla strada Arsìè-Primolano-Grigno mentre

la massa da caccia intervenne invece con decisione sulle vie della ritirata del Gruppo Boroevic, tra Portogruaro, Concordia, Cordovado e Latisana. Quasi

tutti i velivoli furono colpiti ed uno

SPAD della

77^ non rientrò al campo.

Nel primo pomeriggio 9

Ca.3 del XIV Gruppo tentarono di raggiungere i ponti

di Latisana, ma soltanto 3 arrivarono sull'obiettivo, colpendo il ponte

ferroviario e quello stradale. Tre

Ca.5 della

6^ squadriglia riuscirono

invece ad arrivare sul Tagliamento per sganciare 1296 chilogrammi di bombe

sulle truppe. Sulla zona di Latisana si presentarono nel pomeriggio a volo

radente anche 10

SVA del XXII Gruppo. Il tempo era in deciso peggioramento

con condizioni sempre più proibitive di volo e l'attività delle squadriglie

d'armata fu minima se non addirittura nulla. Fu un pilota della 7^ armata,

il capitano Marinello Nelli della

74^ squadriglia, a rivendicare l'ultima

vittoria aerea dell'aviazione italiana, abbattendo un velivolo

austro-ungarico nel cielo di Carisolo, allo sbocco della Val di Genova. Come

già era avvenuto durante la

battaglia del Solstizio

, gli ordini impartiti

dal Comando superiore d'Aeronautica nell'imminenza dello scontro finale

furono mirati a consolidare innanzitutto la superiorità aerea già da tempo

acquisita. Questo risultato venne subito raggiunto e già il 29 ottobre

l'aviazione austro-ungarica uscì totalmente di scena. Il controllo del cielo

conquistato dalle pattuglie della massa da caccia in crociera lungo il

fronte e all'interno delle linee avversarie aprì la strada alle squadriglie

di corpo d'armata che furono così in grado di svolgere con la collaudata

efficacia il servizio d'artiglieria, rilevando i bersagli da battere e

aggiustandovi il tiro nelle prime fasio della battaglia, per poi dedicarsi

alla ricognizione e al collegamento con le truppo dopo lo sfondamento. L'euforia che accompagnava quei momenti di vittoria contagiò in un attimo anche i cieli e spinse molti piloti ad abbassare la guardia lasciandosi andare a

imprudenti manifestazioni di tripudio. Una di queste costò purtroppo la vita al tenente

Gino Suali della

72^ Squadriglia. Il giovane tenente, che aveva 27 anni, stava salutando le truppe italiane che avanzavano e non si accorse di stare volando a una quota troppo bassa. Urtò rovinosamente contro il tetto di una casa a Magrè, una frazione del comune

di Lavarone nella provincia di Trento. Era di ritorno da una missione di mitragliamento. Fu estratto dai rottami del suo velivolo e portato all'ospedale da campo 102 dove morì alle 15.30. Il giorno prima alle 15 e 20 del pomeriggio presso

Villa Giusti nel padovano, le delegazioni italiana e austriaca avevano siglato l'armistizio. Il documento prevedeva che le ostilità cessassero entro 24 ore. Quel 4 novembre dunque,

Gino Suali si spense soltanto una manciata di minuti prima che la guerra finisse. La sera del 5 novembre sulla porta della mensa ufficiali della

91^ Squadriglia ospitata presso la

casa della famiglia Corrent a Quinto si presentò un uomo trasandato e sporco che indossava un pastrano austriaco. Era il comandate della formazione

Pier Ruggero Piccio, abbattuto nei giorni precedenti e scomparso. Dopo un attimo di comprensibile stupore, i suoi ufficiali gli si fecero intorno festanti.

Piccio raccontò che dopo la cattura, era stato riconosciuto. Gli austroungarici lo avevano rinchiuso nel carcere di Villach. L'offensiva italiana che stava mettendo al tappeto la macchina militare della duplice monarchia aveva però prodotto un

tale sbandamento tra le linee avversarie da permettere al pilota italiano di fuggire approfittando del caos assoluto che si era generato.

Piccio era scappato da Villach ed aveva superato le ormai evanescenti linee di combattimento. Si era spostato sempre a piedi, percorrendo circa un centinaio di chilometri, fino a raggiungere Udine ormai liberata. Lì era salito a bordo di un

mezzo italiano diretto a Treviso. Il comandante dell'intera Massa da Caccia italiana, forte della sua autorità, avrebbe potuto ordinare a un qualsiasi veicolo di cambiare strada per farsi trasportatore fino a

Quinto. Non

Piccio però. Non era nel suo stile. Egli preferì dimostrare fino in fondo a sé stesso e ai commilitoni la propria tenacia. Giunto a Treviso, ringraziò gli autisti e si incamminò di nuovo a piedi verso

Quinto.

Negli ultimi giorni di guerra il tiro contraereo e la reazione di autodifesa

delle truppe austro-ungariche furono la causa della quasi totalità delle

perdite subite dall'aviazione italiana, in tutto 7 ricognitori, 3 SVA, 11

caccia e 3 bombardieri con 16 caduti e 7 feriti. Di contro gli aviatori

italiani rivendicarono l'abbattimento di 34 aeroplani e la distruzione di 11

palloni aerostatici.

Il 31 ottobre il successo delle armi italiane divenne travolgente su tutto

il fronte dal Brenta al mare. Tuttavia le condizioni meteorologiche, già

tutt'altro che ottimali, peggiorarono a tal punto che il 31 ottobre

l'attività aerea si ridusse a ben poca cosa. Sul fronte della 4^ armata e su

quello della 3^ furono ancora possibili alcune ricognizioni e un paio di

sortite di collegamento con i reparti lanciati all'inseguimento degli

austroungarici. La massa da caccia riuscì a compiere qualche azioni di

mitragliamento sulla strada Pordenone-Casarza pagando il consueto pedaggio

al disordinato, ma efficace fuoco da terra. Uno

SPAD della

71^ e due della

91^ squadriglia raggiunti in punti vitali da pallottole di fucile o di

mitragliatrice, atterrarono dietro le linee avversarie. Il 1 novembre il cedimento delle forze austro-ungariche aprì la via dell'Agordino e del

Cadore. Una formazione di 7 velivoli del VII Gruppo riuscì a piombare sulle lunghe file di carriagi e camion sulla strada Arsìè-Primolano-Grigno mentre

la massa da caccia intervenne invece con decisione sulle vie della ritirata del Gruppo Boroevic, tra Portogruaro, Concordia, Cordovado e Latisana. Quasi

tutti i velivoli furono colpiti ed uno

SPAD della

77^ non rientrò al campo.

Nel primo pomeriggio 9

Ca.3 del XIV Gruppo tentarono di raggiungere i ponti

di Latisana, ma soltanto 3 arrivarono sull'obiettivo, colpendo il ponte

ferroviario e quello stradale. Tre

Ca.5 della

6^ squadriglia riuscirono

invece ad arrivare sul Tagliamento per sganciare 1296 chilogrammi di bombe

sulle truppe. Sulla zona di Latisana si presentarono nel pomeriggio a volo

radente anche 10

SVA del XXII Gruppo. Il tempo era in deciso peggioramento

con condizioni sempre più proibitive di volo e l'attività delle squadriglie

d'armata fu minima se non addirittura nulla. Fu un pilota della 7^ armata,

il capitano Marinello Nelli della

74^ squadriglia, a rivendicare l'ultima

vittoria aerea dell'aviazione italiana, abbattendo un velivolo

austro-ungarico nel cielo di Carisolo, allo sbocco della Val di Genova. Come

già era avvenuto durante la

battaglia del Solstizio

, gli ordini impartiti

dal Comando superiore d'Aeronautica nell'imminenza dello scontro finale

furono mirati a consolidare innanzitutto la superiorità aerea già da tempo

acquisita. Questo risultato venne subito raggiunto e già il 29 ottobre

l'aviazione austro-ungarica uscì totalmente di scena. Il controllo del cielo

conquistato dalle pattuglie della massa da caccia in crociera lungo il

fronte e all'interno delle linee avversarie aprì la strada alle squadriglie

di corpo d'armata che furono così in grado di svolgere con la collaudata

efficacia il servizio d'artiglieria, rilevando i bersagli da battere e

aggiustandovi il tiro nelle prime fasio della battaglia, per poi dedicarsi

alla ricognizione e al collegamento con le truppo dopo lo sfondamento. L'euforia che accompagnava quei momenti di vittoria contagiò in un attimo anche i cieli e spinse molti piloti ad abbassare la guardia lasciandosi andare a

imprudenti manifestazioni di tripudio. Una di queste costò purtroppo la vita al tenente

Gino Suali della

72^ Squadriglia. Il giovane tenente, che aveva 27 anni, stava salutando le truppe italiane che avanzavano e non si accorse di stare volando a una quota troppo bassa. Urtò rovinosamente contro il tetto di una casa a Magrè, una frazione del comune

di Lavarone nella provincia di Trento. Era di ritorno da una missione di mitragliamento. Fu estratto dai rottami del suo velivolo e portato all'ospedale da campo 102 dove morì alle 15.30. Il giorno prima alle 15 e 20 del pomeriggio presso

Villa Giusti nel padovano, le delegazioni italiana e austriaca avevano siglato l'armistizio. Il documento prevedeva che le ostilità cessassero entro 24 ore. Quel 4 novembre dunque,

Gino Suali si spense soltanto una manciata di minuti prima che la guerra finisse. La sera del 5 novembre sulla porta della mensa ufficiali della

91^ Squadriglia ospitata presso la

casa della famiglia Corrent a Quinto si presentò un uomo trasandato e sporco che indossava un pastrano austriaco. Era il comandate della formazione

Pier Ruggero Piccio, abbattuto nei giorni precedenti e scomparso. Dopo un attimo di comprensibile stupore, i suoi ufficiali gli si fecero intorno festanti.

Piccio raccontò che dopo la cattura, era stato riconosciuto. Gli austroungarici lo avevano rinchiuso nel carcere di Villach. L'offensiva italiana che stava mettendo al tappeto la macchina militare della duplice monarchia aveva però prodotto un

tale sbandamento tra le linee avversarie da permettere al pilota italiano di fuggire approfittando del caos assoluto che si era generato.

Piccio era scappato da Villach ed aveva superato le ormai evanescenti linee di combattimento. Si era spostato sempre a piedi, percorrendo circa un centinaio di chilometri, fino a raggiungere Udine ormai liberata. Lì era salito a bordo di un

mezzo italiano diretto a Treviso. Il comandante dell'intera Massa da Caccia italiana, forte della sua autorità, avrebbe potuto ordinare a un qualsiasi veicolo di cambiare strada per farsi trasportatore fino a

Quinto. Non

Piccio però. Non era nel suo stile. Egli preferì dimostrare fino in fondo a sé stesso e ai commilitoni la propria tenacia. Giunto a Treviso, ringraziò gli autisti e si incamminò di nuovo a piedi verso

Quinto.

Negli ultimi giorni di guerra il tiro contraereo e la reazione di autodifesa

delle truppe austro-ungariche furono la causa della quasi totalità delle

perdite subite dall'aviazione italiana, in tutto 7 ricognitori, 3 SVA, 11

caccia e 3 bombardieri con 16 caduti e 7 feriti. Di contro gli aviatori

italiani rivendicarono l'abbattimento di 34 aeroplani e la distruzione di 11

palloni aerostatici.

Il 4 novembre 1918, le forze armate italiane contavano in linea 1683 aerei. Allo scoppio delle ostilità, il 24 maggio 1915, il loro numero era di soli 102 fra esercito e marina. 131 Ad essi andavano aggiunti 34 palloni frenati e 20 dirigibili. Durante la guerra, il sistema industriale del nostro paese fu in grado di realizzare circa 11.000 velivoli, 24.000 motori e 30.000 eliche. Alla produzione nazionale andavano poi aggiunti gli apparecchi acquistati in Francia. Furono formati 5100 piloti, 500 osservatori, 1000 mitraglieri e 5000 operai specializzati. Al termine del conflitto inoltre vi erano altri 8000 uomini tra piloti, mitraglieri e operai ancora in formazione. In tutto le nostre forze aeree impegnarono circa 23.000 aviatori. Furono abbattuti approssimativamente 760 aerei con una perdita di 380 velivoli in combattimento e di 1400 a causa di incidenti. Vennero prodotte anche 1300 macchine fotografiche e 1200 installazioni radio. La difesa antiaerea con 1500 ufficiali e 33500 soldati, posizionò 516 cannoni specifici oltre a 600 pezzi adattati per questa nuova esigenza. Schierò inoltre 1100 mitragliatrici e predispose 700 posti di vedetta, 420 postazioni con aerofoni e 210 fotoelettriche. Con questa struttura essa riuscì abbattere circa 130 aerei avversari..

Illustrazione: Da: Nel Cielo, supplemento de "Il secolo Illustrato", agosto 1918

WWW.IL FRONTE DEL CIELO.IT

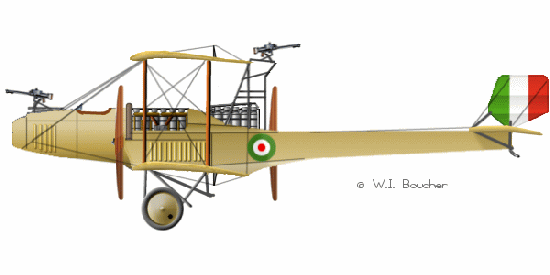

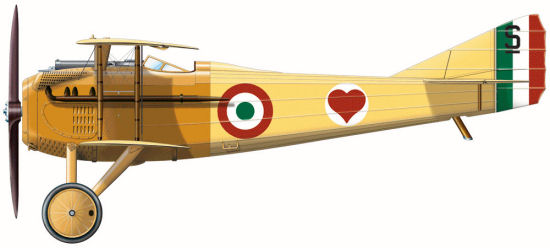

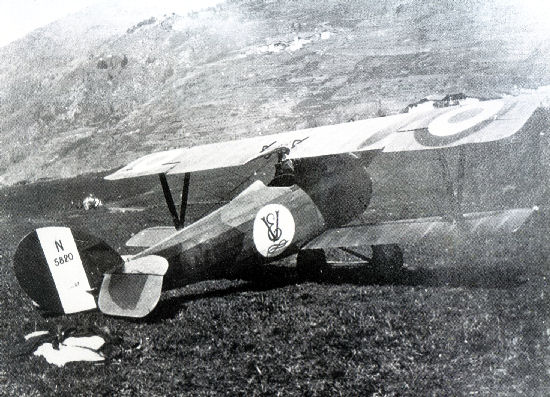

ANSALDO S.V.A.

La serie dei velivoli SVA segna una pietra miliare per la tecnica aeronautica italiana con il passaggio dalla fase empirica al calcolo su precise basi scientifiche delle caratteristiche aerodinamiche e strutturali dell'aeromobile. Con lo SVA si giunse infatti a determinare sulla carta quali sarebbero state le caratteristiche dell'esemplare realizzato. Come ricognitore e bombardiere leggero fu insuperato, ed ammirato anche dagli avversari. La progettazione del nuovo aereo impegna, nell'estate 1916, gli ingegneri Umberto Savoia e Rodolfo Verduzio, con la collaborazione dell'ingegner Celestino Rosatelli. Nel dicembre 1916, al cantiere di Borzoli Mare cominciava la costruzione del primo esemplare, che differiva dal progetto originale per una diversa forma degli impennaggi e per l'adozione di un radiatore frontale unico. Il primo SVA venne trasferito da Borzoli al campo di Grosseto, dove, con l'allora sergente Mario Stoppani ai comandi, si staccò per la prima volta da terra il 19 marzo. Nell'estate, i primi esemplari venivano collaudati dai piloti militari. Ne emergeva un giudizio negativo sulle qualità manovriere dello SVA, anche se la sua velocità risultava ben superiore a quella dei caccia alleati Hanriot HD.1 e Spad S.VII. Alla luce di queste considerazioni, la D.T.A.M. e l'Ansaldo presero in considerazione l'opportunità di utilizzare lo SVA come aereo polivalente, adattandolo al bombardamento e alla ricognizione.

91^ SQUADRIGLIA

La 91ª Squadriglia possiede una caratteristica che la rende forse unica nella storia delle forze aeree di tutto il mondo, giacché Francesco Baracca ebbe il privilegio di poter scegliere uno per uno “I SUOI” uomini. Nell'esercitare tale indubbio privilegio, l'asso romagnolo cercò negli altri aviatori quelle stesse caratteristiche di eccellenza quale uomo, soldato ed aviatore che pure lui possedeva. Baracca, era un professionista serio ed equilibrato, ben lontano da tronfi fanatismi ed animato da grande rispetto per i suoi stessi nemici. A tal fine conviene ricordare come la contessa Paolina Biancoli, sua madre, avesse definito in una lettera gli aviatori austriaci "birbanti". Baracca la riprese pregandola di non chiamarli in quel modo, giacché lui li considerava semplicemente dei soldati che compivano il loro dovere nei confronti del loro paese. In un esercito allora fortemente strutturato in senso gerarchico, si curava poco anche dei gradi, conscio come era che in aria non contasse la presenza od il numero delle stelle da ufficiale sulle maniche. In questo fu simile al suo grande amico Pier Ruggero Piccio, suo superiore quale comandante del X Gruppo ed Ispettore della Caccia e futuro primo Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica quale Arma indipendente. La figura di Piccio a rigor di logica esulerebbe dalla trattazione poiché l'ufficiale romano non faceva parte della 91ª ma la sua storia è talmente legata ad essa che davvero non si può prescindere dal citarlo. Piccio univa un'enorme competenza ad un carattere focoso che lo rendeva pronto alla lode ed al biasimo senza riguardo alcuno al grado dell'interlocutore. Gli aviatori della 91ª erano uomini con storie, provenienze e caratteri diversi, uniti come si è detto dalle non comuni abilità nell'arte del volo e del combattimento aereo. Fra loro, e solo per citarne alcuni, si possono ricordare figure come Fulco Ruffo di Calabria, di nobilissima famiglia del Mezzogiorno, il padre dell'attuale Regina dei Belgi, che pure mai fece pesare il suo rango e rimase al suo posto scontando l'impegno con una grave forma di esaurimento fisico, assumendo anche la guida del reparto dopo la morte di Baracca. La 91ª Squadriglia possiede una caratteristica che la rende forse unica nella storia delle forze aeree di tutto il mondo, giacché Francesco Baracca ebbe il privilegio di poter scegliere uno per uno “I SUOI” uomini. Nell'esercitare tale indubbio privilegio, l'asso romagnolo cercò negli altri aviatori quelle stesse caratteristiche di eccellenza quale uomo, soldato ed aviatore che pure lui possedeva. Baracca, era un professionista serio ed equilibrato, ben lontano da tronfi fanatismi ed animato da grande rispetto per i suoi stessi nemici. A tal fine conviene ricordare come la contessa Paolina Biancoli, sua madre, avesse definito in una lettera gli aviatori austriaci "birbanti". Baracca la riprese pregandola di non chiamarli in quel modo, giacché lui li considerava semplicemente dei soldati che compivano il loro dovere nei confronti del loro paese. In un esercito allora fortemente strutturato in senso gerarchico, si curava poco anche dei gradi, conscio come era che in aria non contasse la presenza od il numero delle stelle da ufficiale sulle maniche. In questo fu simile al suo grande amico Pier Ruggero Piccio, suo superiore quale comandante del X Gruppo ed Ispettore della Caccia e futuro primo Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica quale Arma indipendente. La figura di Piccio a rigor di logica esulerebbe dalla trattazione poiché l'ufficiale romano non faceva parte della 91ª ma la sua storia è talmente legata ad essa che davvero non si può prescindere dal citarlo. Piccio univa un'enorme competenza ad un carattere focoso che lo rendeva pronto alla lode ed al biasimo senza riguardo alcuno al grado dell'interlocutore. Gli aviatori della 91ª erano uomini con storie, provenienze e caratteri diversi, uniti come si è detto dalle non comuni abilità nell'arte del volo e del combattimento aereo. Fra loro, e solo per citarne alcuni, si possono ricordare figure come Fulco Ruffo di Calabria, di nobilissima famiglia del Mezzogiorno, il padre dell'attuale Regina dei Belgi, che pure mai fece pesare il suo rango e rimase al suo posto scontando l'impegno con una grave forma di esaurimento fisico, assumendo anche la guida del reparto dopo la morte di Baracca.(Vedi scheda)

LA BATTAGLIA DEL SOLSTIZIO 15 - 23 GIUGNO 1918

Nel giugno del 1918 l’Austria sferrò una nuova grande offensiva contro l’Italia, in particolare nella zona del Montello, con l’obiettivo di annientare completamente l’esercito italiano. La cosiddetta “Battaglia del Solstizio” vide grandi e terrificanti combattimenti che si protrassero ininterrottamente dal 15 al 23 giugno 1918, con gravissime perdite in ambedue gli schieramenti. Il piano di battaglia prevedeva un attacco generalizzato dall’Altopiano dei Sette Comuni al mare, in realtà si concentrò soprattutto sul Montello e sul paese di Nervesa, che ne uscì completamente distrutto. Durante il tragico scontro l’esercito italiano dimostrò nuove capacità tattiche che, unite ad un alto grado di preparazione e coesione, porteranno alla vittoria finale. L’offensiva austroungarica, probabilmente non adeguatamente condivisa e appoggiata nemmeno dallo stesso imperatore Carlo I, non ebbe buoni esiti e si concluse senza risultati apprezzabili: il declino del grande impero asburgico era ormai alle porte. La disgregazione interna dell’Impero Austroungarico si faceva sentire e, anche laddove le truppe tedesche avevano lottato con gran tenacia, scoppiarono diversi ammutinamenti: interi reparti gettarono le armi, rifiutandosi di combattere. Con la Battaglia del Solstizio per gli Imperi centrali inizia la disfatta totale che si verificherà nell’autunno dello stesso anno: la loro speranza di vincere andava lentamente spegnendosi.

72^ SQUADRIGLIA

La 72^ Squadriglia nasce dalla 3^ Squadriglia Caccia sul campo di Brescia il 15 aprile 1916. Dotata di 4 velivoli Aviatik e di una sezione di Farman (2 velivoli), fu assegnata al Capitano Gino Matteucci per condurre azioni offensive sul Trentino e crociere di protezione nel cielo di Brescia. Insieme a Matteucci ci sono i piloti tenente Umberto Re, il sergente Angelo Alberto, il sergente Remigio Robino, il caporale Gustavo Rizzoli, il caporale Adriano Cargiani, il caporale Umberto Ferro e il soldato Mario Moccafiche. Il 10 giugno durante un volo di prova rimane ferito il sergente Ferro con il Farman 758. Il 29 giugno un incursione austriaca su Brescia viene contrastata da 5 Aviatik e un Farman che decollano su allarme. Durante il mese di settembre la sezione Farman lascia la squadriglia che rimane equipaggiata con i soli Aviatik. (Continua la lettura su www.ilfrontedelcielo.it/files_6/46.72.htm)

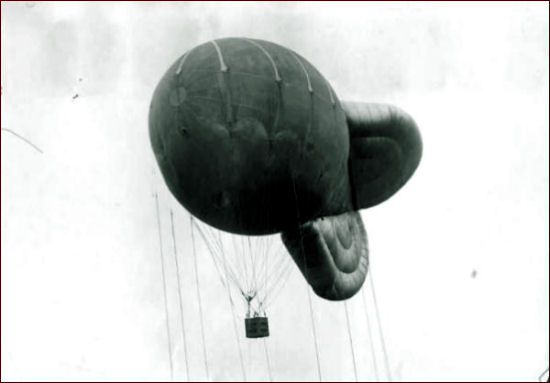

DRAKEN

Un pallone frenato o drachen, termine usato specificamente per i palloni frenati d'impiego militare, è un particolare tipo di aerostato che si distingue per essere vincolato al suolo mediante uno o più cavi. Il termine drachen deriva dalla denominazione tedesca dei primi palloni militari di questo tipo: drachenballon.

71^ SQUADRIGLIA

Il reparto nasce il 15 aprile 1916 dalla 2^ Squadriglia Caccia sul campo di Cascina Farello con una linea di volo composta da Nieuport.Il 23 maggio si trasferisce a Villaverla. In conseguenza dello sfondamento di Caporetto una sezione viene distaccata a presso la 82^ di Campoformido e in cambio riceve una sezione SAML tratta dalla 121^. La sezione lascerà la squadriglia nel mese di novembre. Il 23 novembre, per precauzione la squadriglia arretra al campo di Sovizzo una quindicina di km a sud di Villaverla. Il 16 dicembre riceve i nuovi velivoli SPAD. Il 10 maggio 1918 la pioggia torrenziale trasforma il campo di Sovizzo in un mare di fango, per cui la squadriglia si traferisce un pò più al nord, a Castelgomberto. Il 16 ottobre, l'unità si trasferisce sul campo di Gazzo. All'atto dell'armistizio la 71^ è sul campo di Quinto con 14 SPAD e 7 Ni.27. Nell'ultimo anno di gurra aveva totalizzato 1183 voli bellici sostenendo 46 combattimenti. (Immagine: Il Il Tenente Agostino Consigli, al centro, battezza con champagne il suo SPAD "Enrica" da: I reparti dell'aviazione italiana nella grande guerra, Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare)

×6^ SQUADRIGLIA CAPRONI

L'unità nasce a Verona l'11 novembre 1915 e arriva ad Aviano, in zona di guerra, il 18 dicembre. Nel 1916 compie 36 voli bellici. Il 31 ottobre, in seguito al ripiegamento si trasferisce sul campo di Padova. Il 13 passa a Ghedi e poi, il 29 gennaio 1918 a Verona. Il 13 agosto l'unità si reca a Taliedo a ritirare i nuovi Ca.5 da 600 Hp che arrivano al reparto il 4 ottobre. L'ultima azione della guerra vede il bombardamento della stazione di S. Giovanni Monzano il 2 novembre 1918. Nel corso dell'ultimo anno di guerra l'unità aveva volato 147 voli bellici. (Da "I Reparti dell'aviazione italiana nella Grande Guerra, Ufficio Storico AM)

×CAMPO DI QUINTO (TV)

Il campo di Quinto di Treviso era in pratica ad uso esclusivo della 91a Squadriglia che era conosciuta come «Squadriglia degli Assi». D'Annunzio per essa coniò il motto «Esce dal petto il mio fuoco». La base era stata realizzata su un'area quasi rettangolare di 600 m. per 500 m., oltre alle dipendenze esterne. L'aeroporto era costituita da 9 hangar tenda mimetizzati di cui 2 piccoli monoposto di tipo Mercandino. Tutto intorno erano distribuite una serie di baracche in legno. Le case esistenti furono riutilizzate per i servizi del campo. Nella parte sud della via Trevisana erano alloggiati i servizi tecnici, le officine e i magazzini e un viottolo in direzione nord-sud collegava il resto della struttura a questa parte. Ai due lati del tratturo erano posizionati almeno altrettanti accantonamenti, che consistevano in ricoveri singoli, in legno, con tetto in lamiera. Le pareti erano rivestite in arelle. Tali ricoveri furono montati sul fondo di piccole cave da cui era stato estratto il materiale ghiaioso necessario a preparare il fondo delle baracche e della zona di atterraggio. Probabilmente anche sugli altri lati del campo, lo spazio esterno alla zona di decollo era utilizzato per depositi e servizi. L'area di casa Murer era usata per i servizi destinati alla truppa e nelle abitazioni confinanti come il palazzo Lino casa Fantin, gli ufficiali in servizio di allarme avevano riservato alcune stanze per potervi dormire. Il deposito delle munizioni era stato costruito all'interno di una buca. A sinistra del convento dei frati di San Parisio era presente un secondo avvallamento del terreno dove, in alcuni hangar, venivano ricoverati gli apparecchi.

77^ SQUADRIGLIA

La 77^ Squadriglia Nieuport è formata il 31 maggio 1916 al campo della Comina. Assegnata al Comando Supremo e basata a Istrana, si mobilita il 18 giugno 1916 armata con Nieuport 10. In agosto la 77^ si trasferisce al campo di Cascina Farello, Aquileia. Nel marzo del 1917 l'unità si trasferisce al campo di Aiello e riceve i primi SPAD. Dopo Caporetto, la 77^ si ritira ordinatamentealla Comina, quindi ad Arcade e infine si assesta a Marcon. Dal 1 novembre 1917 al 4 novembre 1918 la 77^ fece 372 voli di caccia, 667 scorte, 1466 crociere e 44 ricognizioni fotografiche.

×74^ SQUADRIGLIA

La 74^ Squadriglia, tratta dalla 5^ squadriglia caccia nasce a Milano il 15 aprile 1916. In novembre riceve i primi Farman Colombo e si trasferisce sul campo di Trenno, nei pressi di Milano. Nel marzo del 1917 inizia ad essere riequipaggiata con SAML e S.P.2. Distaccata a Campoformido e a Cividate Camuno inizia le crociere sulle linee nemiche il nell'agosto del 1917. Il 12 settembre 1917 si trasforma nella 122^ Squadriglia. Ricostituita il 20 maggio 1918 sul campo di Castenedolo viene immediatamente inviata sul campo di Cividate Camuno per la difesa sulla zona del Tonale. Trasferita il 1 novembre sul campo di Ponte san Marco, viene sciolta il 6 febbraio 1919. (Tratto da: I reparti dell'aviazione italiana nella grande guerra, Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare)

×TEN. COL. PILOTA PIER RUGGERO PICCIO

Pier Ruggero Piccio nasce a Roma il 27 settembre 1880; il 29 ottobre 1898 entra alla Scuola Militare di Modena, da dove esce l’8 settembre del 1900 con il grado di sottotenente del 43° Reggimento fanteria. Nel 1903 viene inviato al Ministero degli Affari Esteri: dal novembre del 1903 fino al febbraio del 1907 è in missione a Kalambari (Africa). Rientrato in Italia, da marzo del 1908 al luglio del 1909 viene assegnato alla 2a Compagnia mista di Creta; dal 14 novembre 1911 al 2 dicembre 1912 viene assegnato al 37° fanteria durante la Guerra di Libia; come capo di una sezione di artiglieria ottiene una medaglia di bronzo al valor militare; il 31 marzo 1913 viene assegnato al 19° fanteria con il grado di capitano. Nel luglio del 1913 consegue il brevetto di volo su monoplano Nieuport, mentre nell’ottobre consegue il brevetto di pilota militare, venendo assegnato alla 5a Squadriglia. Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale viene assegnato al Corpo Aeronautico Militare. Consegue una prima medaglia di bronzo al valor militare per le azioni di ricognizione effettuate dal maggio all’agosto del 1915. Inviato alla Malpensa per conversione su bombardieri Caproni, diviene comandante della 3a Squadriglia su Caproni 300.Nella primavera del 1916 viene inviato a Parigi per conversione su Nieuport biplano e nel giugno dello stesso anno assume il comando ad Istrana della 77a Squadriglia Nieuport. Nell’ottobre del 1916 viene decorato di medaglia d’argento al valor militare per l’abbattimento di un pallone Draken. Promosso maggiore nel dicembre del 1916, nell’aprile del 1917 viene assegnato in qualità di comandante al 10° Gruppo Squadriglie (vola con la 77a e con la 91a Squadriglia); promosso tenente colonnello per meriti in servizio nell'ottobre del 1917, diviene in seguito Ispettore delle squadriglie da caccia e nell’estate del 1918 viene decorato di medaglia d’oro e di medaglia d’argento al valor militare; con le sue 24 vittorie è uno dei principali Assi dell’aviazione italiana.