Il Fronte del Cielo - Le Origini - 1.1 Le origini del volo in Veneto

Il Veneto ebbe una parte importante nella conquista del cielo, un ruolo che

anche l'antica mitologia gli riconosce. Come ricorda

Lorenzo Braccesi,

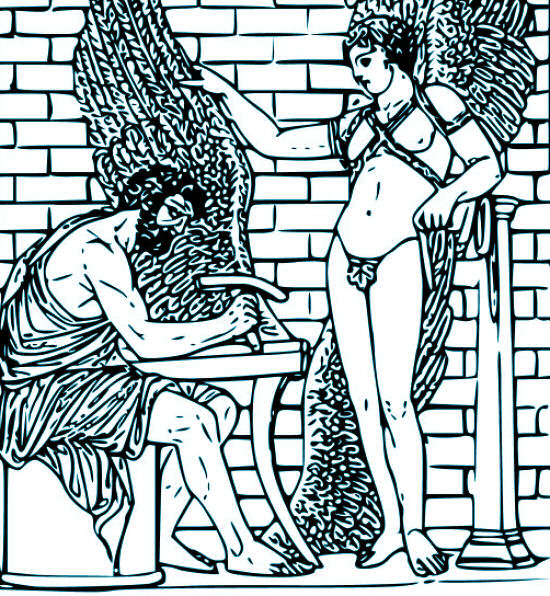

Dedalo approdò proprio alla foce del Po. Sulle isole Elettridi, formate dal

fiume, avrebbe «posto in una di esse la sua statua e nell'altra quella del

figlio Icaro; poi, avendo navigato alla loro volta i Pelasgi, quelli

cacciati da Argo, dicono che

Dedalo sia fuggito e si sia diretto verso

l'isola Icaria…» dalla quale avvenne la sua mitica fuga alata. Mitologia a

parte, storicamente si ricorda l'opera di

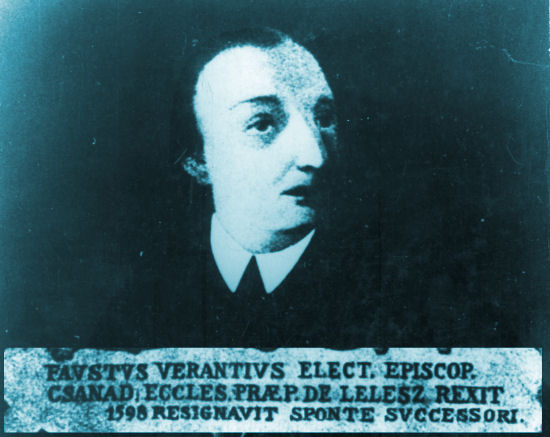

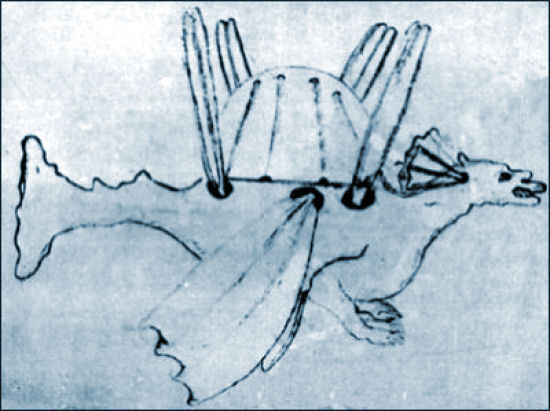

Fausto Veranzio da Sebenico

(possedimento veneto) che pubblicò a Venezia verso il 1595 un'opera

intitolata Machinae Novae, nella quale l'autore descriveva una sorte di

paracadute. Dopo di lui l'agordino

Tito Livio Burattini nel 1648 a Varsavia,

costruì una colomba meccanica volante che si alzò alla presenza del Re di

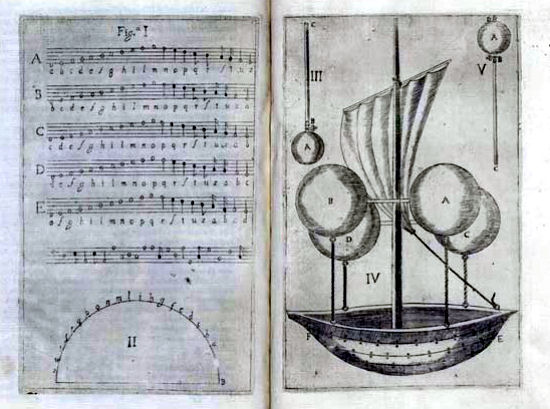

Polonia. Da non dimenticare quindi l'opera del gesuita

Francesco Lana, dove

è descritta una aeronave che poteva sollevarsi grazie a due lobi a cui era

stata sottratta l'aria. Bisogna però arrivare alla fine del '700 per avere

qualche risultato pratico. La notizia che in Francia il 4 giugno 1783 un

modello di pallone ad aria calda si era alzato, subito rimbalzò per tutta

l'Europa. A Venezia essa giunse attraverso un dispaccio dell'8 dicembre

inviato dall'ambasciatore Dolfin e mise in agitazione i dotti della

Repubblica. Sul finire dello stesso anno a Verona il

Cossali faceva volare

un pallone, ma non era il solo. Il 24 febbraio dell'anno seguente anche ad

Udine il barnabita

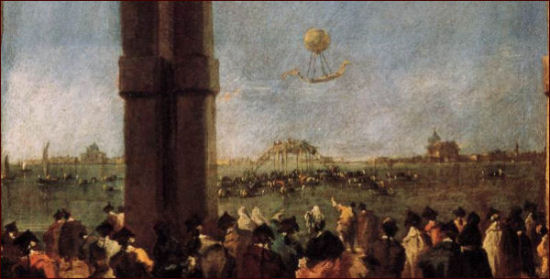

Stella faceva decollare un aerostato. A Venezia quindi il

15 aprile dello stesso anno volava il pallone dei fratelli

Zanchi la cui

realizzazione era stata finanziata dal procuratore di San Marco Francesco

Pesaro. L'evento ebbe vasta eco e la notizia fu celebrata largamente, anche

se il globo atterrò in maniera rovinosa al Cavallino. Ancora a Venezia il conte

Carlo Bettoni, membro di varie accademie scientifiche e letterarie,

diede alle stampe uno scritto sui palloni ad idrogeno, descrivendone anche

uno dirigibile e anticipando l'uso possibile dei mezzi aerei che, a suo dire

avrebbero offerto «la possibilità di salvare le persone che stanno per

annegare...», o quella di «operare salvataggi sui tetti quando le scale sono

impraticabili...», o di far sì che «speciali sentinelle volando di notte -

potessero - segnalare gli incendi», consentendo di «trasportare rapidamente

le autorità nei luoghi ribellati..». Infine, secondo il conte

Carlo Bettoni, «con

un grosso pallone - si sarebbe potuto - sollevare in aria, durante la

siccità, tale e tanta quantità di acqua da innaffiare le campagne a piacere

degli agricoltori». Così dunque, alla fine del Settecento si immaginava il

futuro dell'Aviazione. Sempre nel 1784 iniziarono in Italia le prime ascensioni con

persone a bordo. Dopo quella di

Andreani a Milano ne furono effettuate a

Venezia nel 1806, a Padova nel 1808 con atterraggio ad Arquà, a Treviso nel

1810, a Cison di Valmarino nel 1811 senza passeggeri, a Verona nel 1825 e a

Padova nel 1825 quando

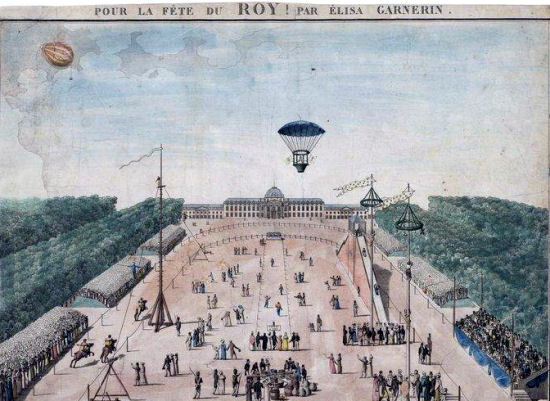

Elisa Garnerin saliva dal

Prato della Valle per poi

lasciarsi cadere con un rudimentale paracadute. Nel 1838 e nel 1846, altri

due aerostati decollano a Venezia. Poi a volare con le mongolfiere sono

ancora

Orlandi a Padova nel 1844 e infine

Arban sempre a Padova nel 1847.

Parallelamente ai palloni ad aria calda si sviluppava la tecnologia dei

palloni ad idrogeno che garantivano si una maggiore forza ascensionale,

presentando però il problema della pericolosità del gas impiegato per

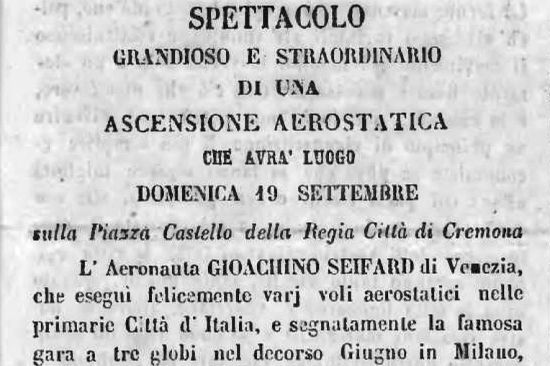

gonfiarli e del suo reperimento in grandi quantità. Il veneziano

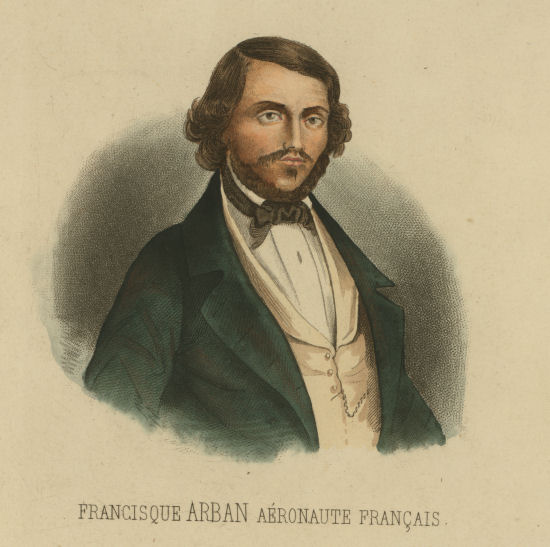

Arban

che

volò con

Seifard a Padova nel 1847, si occuperà anche della questione relativa

alla dirigibilità dei palloni. Nel Veneto vi fu anche il primo tentativo di

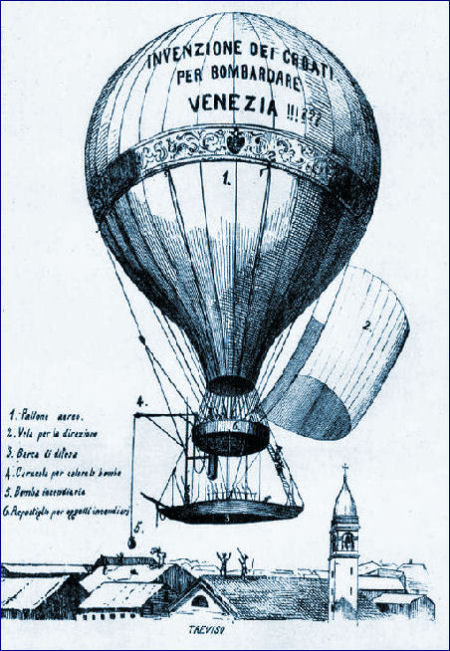

uso bellico del volo. Nel 1849 durante l'anno in cui Venezia si rese

indipendente dagli Austriaci, questi ultimi progettarono il bombardamento

della città con palloni. Sembra che questi siano stati costruiti a Treviso

«dai Croati...». Per fortuna gli aerostati in balia delle correnti andarono

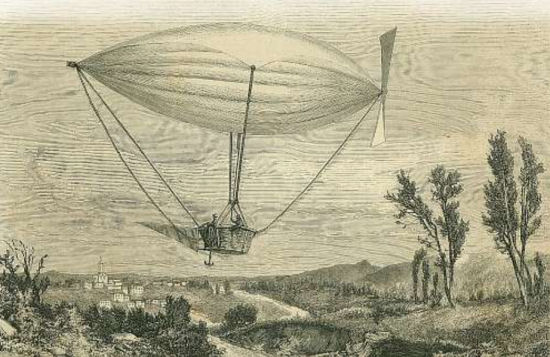

per conto loro senza creare danni. Il problema della navigazione aerea e

cioè di come poter dirigere in qualche modo le primitive aeronavi

dell'epoca, la cui sorte rimaneva affidata ai capricci dei venti, si pose

quasi subito.

Il Veneto ebbe una parte importante nella conquista del cielo, un ruolo che

anche l'antica mitologia gli riconosce. Come ricorda

Lorenzo Braccesi,

Dedalo approdò proprio alla foce del Po. Sulle isole Elettridi, formate dal

fiume, avrebbe «posto in una di esse la sua statua e nell'altra quella del

figlio Icaro; poi, avendo navigato alla loro volta i Pelasgi, quelli

cacciati da Argo, dicono che

Dedalo sia fuggito e si sia diretto verso

l'isola Icaria…» dalla quale avvenne la sua mitica fuga alata. Mitologia a

parte, storicamente si ricorda l'opera di

Fausto Veranzio da Sebenico

(possedimento veneto) che pubblicò a Venezia verso il 1595 un'opera

intitolata Machinae Novae, nella quale l'autore descriveva una sorte di

paracadute. Dopo di lui l'agordino

Tito Livio Burattini nel 1648 a Varsavia,

costruì una colomba meccanica volante che si alzò alla presenza del Re di

Polonia. Da non dimenticare quindi l'opera del gesuita

Francesco Lana, dove

è descritta una aeronave che poteva sollevarsi grazie a due lobi a cui era

stata sottratta l'aria. Bisogna però arrivare alla fine del '700 per avere

qualche risultato pratico. La notizia che in Francia il 4 giugno 1783 un

modello di pallone ad aria calda si era alzato, subito rimbalzò per tutta

l'Europa. A Venezia essa giunse attraverso un dispaccio dell'8 dicembre

inviato dall'ambasciatore Dolfin e mise in agitazione i dotti della

Repubblica. Sul finire dello stesso anno a Verona il

Cossali faceva volare

un pallone, ma non era il solo. Il 24 febbraio dell'anno seguente anche ad

Udine il barnabita

Stella faceva decollare un aerostato. A Venezia quindi il

15 aprile dello stesso anno volava il pallone dei fratelli

Zanchi la cui

realizzazione era stata finanziata dal procuratore di San Marco Francesco

Pesaro. L'evento ebbe vasta eco e la notizia fu celebrata largamente, anche

se il globo atterrò in maniera rovinosa al Cavallino. Ancora a Venezia il conte

Carlo Bettoni, membro di varie accademie scientifiche e letterarie,

diede alle stampe uno scritto sui palloni ad idrogeno, descrivendone anche

uno dirigibile e anticipando l'uso possibile dei mezzi aerei che, a suo dire

avrebbero offerto «la possibilità di salvare le persone che stanno per

annegare...», o quella di «operare salvataggi sui tetti quando le scale sono

impraticabili...», o di far sì che «speciali sentinelle volando di notte -

potessero - segnalare gli incendi», consentendo di «trasportare rapidamente

le autorità nei luoghi ribellati..». Infine, secondo il conte

Carlo Bettoni, «con

un grosso pallone - si sarebbe potuto - sollevare in aria, durante la

siccità, tale e tanta quantità di acqua da innaffiare le campagne a piacere

degli agricoltori». Così dunque, alla fine del Settecento si immaginava il

futuro dell'Aviazione. Sempre nel 1784 iniziarono in Italia le prime ascensioni con

persone a bordo. Dopo quella di

Andreani a Milano ne furono effettuate a

Venezia nel 1806, a Padova nel 1808 con atterraggio ad Arquà, a Treviso nel

1810, a Cison di Valmarino nel 1811 senza passeggeri, a Verona nel 1825 e a

Padova nel 1825 quando

Elisa Garnerin saliva dal

Prato della Valle per poi

lasciarsi cadere con un rudimentale paracadute. Nel 1838 e nel 1846, altri

due aerostati decollano a Venezia. Poi a volare con le mongolfiere sono

ancora

Orlandi a Padova nel 1844 e infine

Arban sempre a Padova nel 1847.

Parallelamente ai palloni ad aria calda si sviluppava la tecnologia dei

palloni ad idrogeno che garantivano si una maggiore forza ascensionale,

presentando però il problema della pericolosità del gas impiegato per

gonfiarli e del suo reperimento in grandi quantità. Il veneziano

Arban

che

volò con

Seifard a Padova nel 1847, si occuperà anche della questione relativa

alla dirigibilità dei palloni. Nel Veneto vi fu anche il primo tentativo di

uso bellico del volo. Nel 1849 durante l'anno in cui Venezia si rese

indipendente dagli Austriaci, questi ultimi progettarono il bombardamento

della città con palloni. Sembra che questi siano stati costruiti a Treviso

«dai Croati...». Per fortuna gli aerostati in balia delle correnti andarono

per conto loro senza creare danni. Il problema della navigazione aerea e

cioè di come poter dirigere in qualche modo le primitive aeronavi

dell'epoca, la cui sorte rimaneva affidata ai capricci dei venti, si pose

quasi subito.

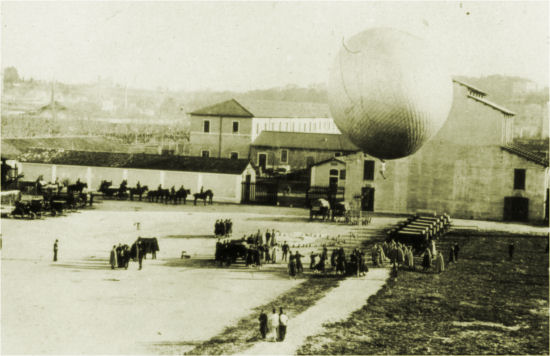

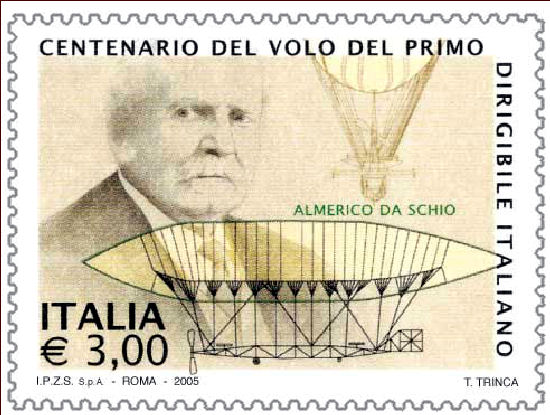

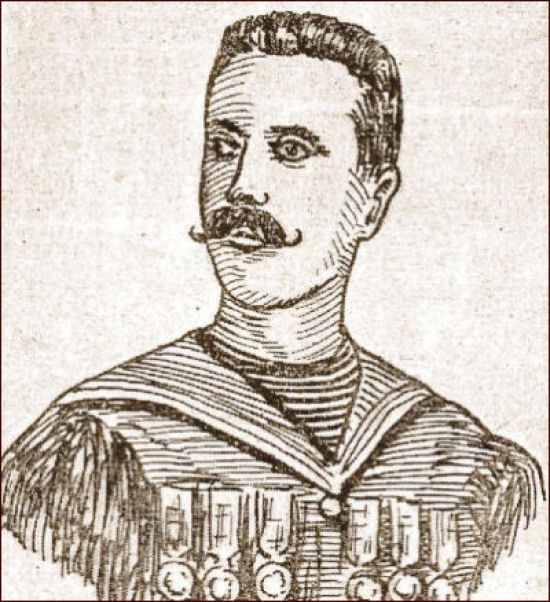

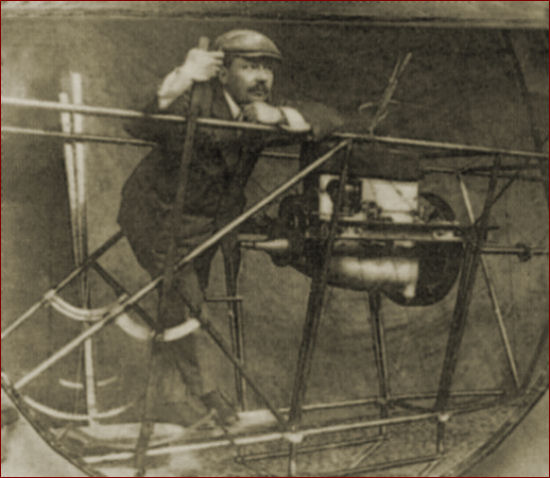

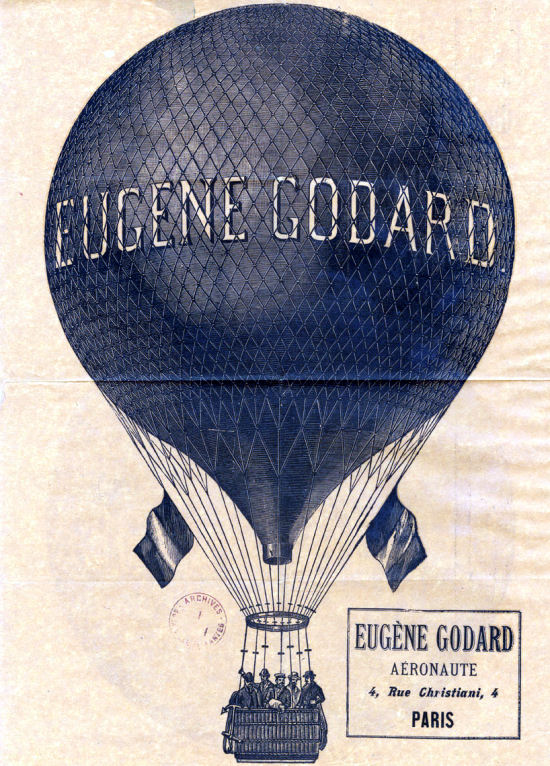

Vittor Gera da Conegliano ai primi dell'800 inventava a questo scopo il pallone-aquilone. Nella seconda metà del secolo furono poi diversi i teorici che cercarono metodi vari per risolvere la questione. Solo nel 1852 però comparve un primo aerostato motorizzato. Ad idearlo fu il francese Henri Giffard. La via era così tracciata. In Italia il primo a sviluppare una macchina sagomata all'occorrenza fu Pasquale Cordenons, nato a S. Maria di Sala nel 1838. Egli realizzò nel 1880 il progetto di un dirigibile e lo costruì, ma non potè farlo volare perché a Vicenza, non vi era nessuno in grado di fornire il gas necessario. Sei anni dopo, il progetto Pasquale Cordenons raccolse l'interesse dei militari, ma il suo autore morì prima di poterne dimostrare la validità. L'eredità fu raccolta da un suo allievo, il Conte Almerigo da Schio, che costruì nel 1888 un dirigibile il cui progetto fu approvato e sostenuto finanziariamente anche dalle autorità militari che a tale scopo versarono un contributo. Nel 1905 a Schio la prima aeronave costruita nel nostro paese fu pronta. Si chiamava «Italia» e volò sui prati in località Caussa. La gente nell'alzare gli occhi al cielo diceva «…Questa xe la sfera del Conte Schio, fata co' a la so' testa e coi so' schei...». Nel 1903 salì agli onori delle cronache aeronautiche locali un curioso personaggio, il Capitano Quaglia, che si esibiva su un trapezio attaccato a un pallone, battezzato «Città di Verona» e che suscitò grande curiosità a Conselve e Montagnana. Un altro concittadino del conte Almerigo da Schio, Domenico (Nico) Piccoli nel 1909 costruiva a Mantova due dirigibili chiamati «Ausonia», e li mise a disposizione dell'esercito, ricevendo però una risposta negativa a causa della mancanza di personale. Nico fu un grande aeronauta, vincendo molte gare con palloni e diventando anche durante il primo conflitto mondiale istruttore militare di Dirigibili. Le nuove macchine volanti non potevano non catturare l'attenzione dei militari che, pur senza intravederne da subito le reali possibilità, non mancarono di interessarsene. Quando nel 1884 il francese M. Eugene Godard presentò i suoi palloni frenati all'Esposizione Nazionale di Torino, il Ministero della Guerra incaricò il Tenente Pecori-Giraldi di seguire gli esperimenti del francese. Nasceva così la Sezione Aerostatica dell'esercito presso il Genio, affidata al comando dello stesso ufficiale. Nel 1887 alle dipendenze del 3 Rgt., essa diventò «Compagnia Specialisti del Genio» con compiti anche di fotografia ed illuminazione. Nello stesso anno e nel corso del seguente, la compagnia ricevette il battesimo del fuoco partecipando alle operazioni in Eritrea. Venne poi trasferita alla caserma Cavour dove, nel 1894 fu trasformata in «Brigata Specialisti del Genio». Fu proprio questa unità che, nel 1906, agli ordini del Capitano Cesare Tardivo e del Tenente Attilio Ranza, realizzò a Venezia con un pallone frenato e rimorchiato, provvisto di macchina fotografica, le prime immagini planimetriche al mondo. L'operazione fu portata a termine per conto del Magistrato delle Acque del capoluogo lagunare, focalizzando l'attenzione sull'uso allora più appropriato del mezzo aereo.

WWW.IL FRONTE DEL CIELO.IT

LORENZO BRACCESI

Ordinario di Storia greca all’Università di Padova, ha prestato insegnamento in vari atenei italiani e il suo vastissimo curriculum contempla una nutrita serie di pubblicazioni tra cui La Magna Grecia (Il Mulino 2008); Rimini salutifera: magia, medicina e domus "del chirurgo" (Monduzzi 2008); Epigrafia latina, scritto con Ulrico Agnati (Monduzzi 2007); Guida allo studio della storia greca (Laterza 2007); il suo ultimo libro è Sulle rotte di Ulisse. L’invenzione delle geografia omerica (Laterza 2010). Grande studioso della grecità in Adriatico e punto di riferimento internazionale per tale argomento, negli ultimi anni egli ha concentrato i suoi studi sul valore dei territori costieri tra Marche e Romagna nel popolamento antico.

×DEDALO

Nativo di Atene era pronipote di Eretteo, re della città. Si dedicò alla scultura e all'architettura, era abilissimo in ciò che faceva; si narra che le sue statue sembravano vive a tal punto da raccontare che esse aprivano gli occhi e si muovevano. A Dedalo sono attribuite le invenzioni dell'ascia, la sega, il trapano, il passo della vite, l'archipenzolo. E' stato maestro di suo nipote Talo, figlio di una sua sorella, che uccise per gelosia quando Talo superò il maestro nella sua arte. L'Areopago, il tribunale, lo condannò all'esilio perpetuo; Dedalo si rifugiò a Creta dove fu accolto benevolmente dal re Minosse che gli commissionò il Labirinto per rinchiudere il Minotauro. A Dedalo, si rivolse Arianna, la figlia di Minosse, per sapere come aiutare Teseo a uccidere il Minotauro e uscire dal Labirinto, e come sappiamo il consiglio del filo riuscì a far trionfare Teseo nell'impresa. Quando Minosse venne a sapere che ad aiutare sua figlia e Teseo fu Dedalo, e non potendo prendersela con la figlia fuggita insieme all'eroe, pensò di punire Dedalo, rinchiudendolo insieme al figlio, Icaro, nel Labirinto, che egli stesso aveva progettato. L'unico modo per uscire dal Labirinto era evadere volando; ingegnoso come era Dedalo costruì due paia di ali, uno per sè e l'altro per il figlio. Si raccomandò con Icaro di restargli sempre dietro durante il volo, di non strafare e soprattutto di stare attento a non avvicinarsi troppo ai raggi del sole perchè, le ali, attaccate alle spalle con della cera, potevano staccarsi in quanto il calore avrebbe sciolto la cera. Come non detto, Icaro durante il volo, provando piacere si allontanò dal padre e raggiunse i raggi del sole che sciolsero la cera e lo fecero precipitare nel mare, dove morì. Dedalo triste e desolato, atterrò in Campania a Cuma, dove costruì un tempio al dio Apollo, consegnando le ali che aveva inventato per evadere dal Labirinto di Creta. La figura di Dedalo è rappresentata nello stemma della Scuola Specialisti dell’Aeronautica Militare.

FAUSTO VERANZIO DA SEBENICO (CROAZIA) 1551 - 1617

L’invenzione del paracadute è attribuita a Leonardo Da Vinci, il quale però si limitò a rappresentare graficamente l’idea. Fu tuttavia Fausto Veranzio, circa un secolo dopo, che costruì e sperimentò un paracadute basato sui disegni leonardeschi. Denominato “Uomo volante” il dispositivo era costituito da un telaio leggero in legno ricoperto da tessuto. Veranzio stesso sperimentò il dispositivo lanciandosi da un alto edificio veneziano nel 1595. Progettò anche un mulino a vento, un mulino azionato dalle onde e un sistema per il controllo della portata del fiume Tevere. Studioso di ingegneria e meccanica, rese i suoi servizi alla corte del Re Rodolfo II in Praga, e fu amico di grandi scienziati dell’epoca, Tycho Brahe e Johannes Kepler. Veranzio era in grado di esprimersi correttamente in sette lingue e compilò un dizionario linguistico di 5000 vocaboli (Croato, Tedesco,Ungherese, Italiano e Latino).

TITO LIVIO BURATTINI 1617 - 1682

Nato ad Agordo (Belluno) Architetto e inventore bellunese, il Burattini operò soprattutto in Polonia. Dopo alcuni anni passati in Egitto, dove misurò e studiò gli obelischi di Eliopoli e Alessandria, soggiornò brevemente in Germania per trasferirsi a Cracovia, dove ricoprì il ruolo di architetto reale. Qui conobbe Stanislaw Pudlowski, un allievo di Galileo (1564-1642), e Girolamo Pinocci, un patrizio di origine italiana, con i quali compì esperimenti ottici e contribuì alla scoperta di irregolarità paragonabili a quelle lunari sulla superficie di Venere. Raggiunse notevole reputazione anche come costruttore di lenti per microscopi e telescopi, alcune delle quali inviò in dono al cardinale Leopoldo de' Medici (1617-1675). Nel 1645 pubblicò la Bilancia Sincera che proponeva un perfezionamento della bilancia idrostatica illustrata da Galileo nella Bilancetta. Nel 1648 progettò una macchina per volare che tuttavia non realizzò. In un'opera del 1675 (Misura universale) propose come unità di misura lineare la lunghezza del pendolo battente il minuto secondo. (da: museogalileo.it)

FRANCESCO LANA 1631 - 1687

Nato da famiglia patrizia, compiuti gli studi primari e secondari decise di entrare nella Compagnia di Gesù e l'11 nov. 1647 venne accolto nel noviziato romano di S. Andrea al Quirinale dove, oltre al biennio di probazione, frequentò il primo anno del biennio di studi letterari. Nel 1650 passò nel Collegio romano, dove completò gli studi letterari e compì il triennio di studi filosofici. Nel 1652, mentre frequentava l'annualità filosofica di fisica, divenne assistente nel celebre museo del padre A. Kircher, che lo introdusse al metodo sperimentale; fu inoltre allievo in matematica di P. Casati. Dall'autunno del 1654 all'estate del 1658 fu a Terni, nel locale collegio gesuitico, come maestro del corso letterario. A quanto sembra, il suo insegnamento fu particolarmente apprezzato, tanto da farlo insignire della cittadinanza onoraria dalle autorità civili. Il progetto di "nave volante" suscitò curiosità in tutta Europa.

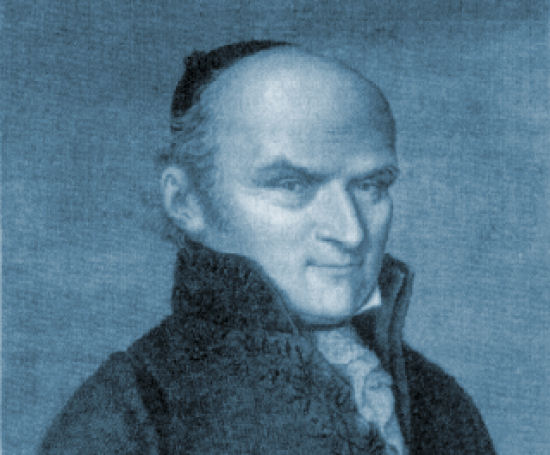

PIETRO COSSALI 1748 - 1815

Nacque a Verona il 29 giugno 1748 Mancano notizie di rilievo sui primi anni di vita; convittore nel locale collegio gesuitico, vi compì gli studi con esito brillante, e già allora si manifestò in lui un preciso interesse per la filosofia e le discipline matematiche. Il Cossali dovette farsi presto notare, se già attorno al 1770 gli fu offerta una lettura di diritto canonico all'università di Padova; egli però la rifiutò, pare per concentrarsi negli studi scientifici. Dal 1778 Cossali. tornò stabilmente a Verona, dove fu tra i promotori d'una accademia privata e si pose in luce come matematico e fisico competente, affiancandosi alla maggior figura scientifica allora operante nella città, quella di A. M. Lorgna, direttore della scuola militare. La notorietà, anche estera, delle sue pubblicazioni spinse nel 1787 il duca Ferdinando di Borbone ad offrire a Cossali la cattedra di fisica teorica nell'università di Parma, mutata nel 1791 in quella di astronomia, meteorologia e idraulica. Tra i suoi numerosi scritti, Su l'equilibrio esterno ed interno nelle macchine aerostatiche (Verona 1784), che, sul piano tecnico è uno dei migliori tentativi in quegli anni d'impostare scientificamente la costruzione e manovra degli aerostati. Il Cossali, fu uno dei primissimi in Italia a fare innalzare un pallone privo di equipaggio, sperimentato pubblicamente nell'arena di Verona tra 1783 e 1784.

FRANCESCO STELLA

Il 24 febbraio a Udine, padre Francesco Stella innalza un pallone gonfiato a idrogeno. L'esperimento sarà replicato il 1 e il 22 marzo successivi. La notizia è riportata dal barnabita Orazio Premoli sulla Rassegna Nazionale nel marzo 1916. E' interessante notare che padre Stella e i fratelli Montgolfier condussero i loro esperimenti, più o meno nello stesso periodo, all'insaputa l'uno degli altri.

×

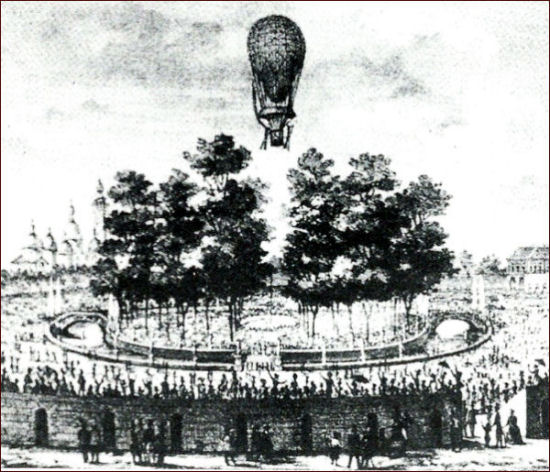

FRATELLI ZANCHI

Il 15 aprile 1784, a Venezia, Francesco Pesaro, Procuratore di San Marco, fa volare un pallone a idrogeno non pilotato fatto costruire ai fratelli Zanchi, abili meccanici, probabilmente sotto la supervisione del grande aeronauta Francesco Zambeccari. L'evento è documentato in una tela di Francesco Guardi conservata al Friedrich Staatliche Museum di Berlino.

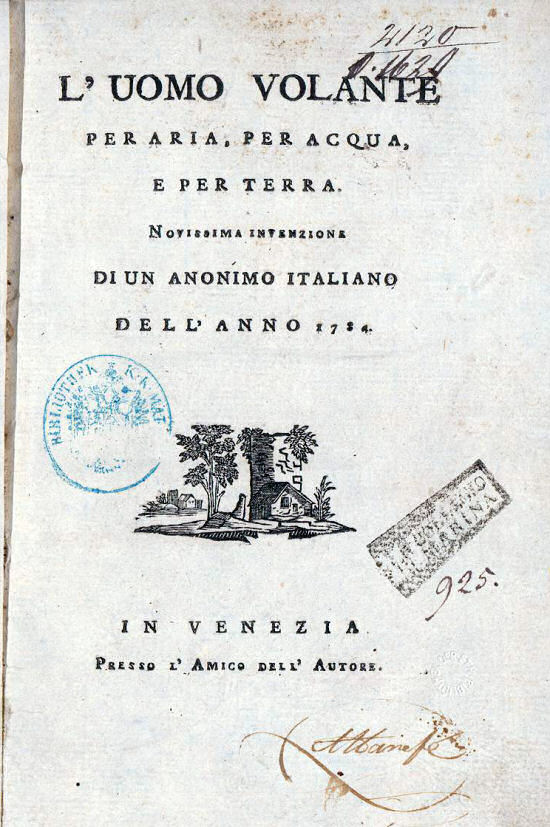

CARLO BETTONI 1735 - 1786

Bresciano, tecnico agrario e pioniere dell'aviazione. Tra i suoi scritti ha particolare interesse L'uomo volante per acqua, per aria e per terra (1784), in cui tra l'altro propose un pallone dirigibile, propulso a remi e con involucro a fuso. (www.treccani.it)

PAOLO ANDREANI 1763 - 1823

Il marchese Paolo Andreani, discendente di una nobile e ricca famiglia ora estinta, è colui che ha compiuto il primo volo umano in Italia che fu anche il primo realizzato fuori dalla Francia ed il quarto in assoluto della storia. Impressionato dall'impresa dei fratelli Montgolfier, Andreani decise di replicarla nel giardino della sua villa a Brugherio. Il 31 gennaio 1784 l'architetto Luigi Cagnola aveva fatto volare un aerostato con a bordo una pecora, ma meno di un mese dopo Paolo Andreani e i fratelli Gerli sarebbero stati i primi esseri umani a volare in pallone in Italia. Andreani commissionò a sue spese ai tre fratelli Gerli la costruzione di una mongolfiera di circa 23 metri di diametro, con l'involucro perfettamente sferico in tela rivestito all'interno di carta e racchiuso in una rete alla quale era appesa una navicella di vimini. Il braciere per il riscaldamento dell'aria all'interno dell'involucro utilizzava come combustibile legno di betulla ed una mistura di alcol, trementina ed altri ingredienti. L'aerostato fu costruito in soli ventiquattro giorni. Al posto della galleria circolare per i passeggeri che caratterizzava i modelli realizzati in Francia, l'aerostato dei Gerli presentava una navicella sormontata dal bruciatore: una soluzione simile a quella delle moderne mongolfiere. Il 25 febbraio 1784, dopo un paio di tentativi, non riusciti, il marchese insieme a Carlo e Agostino Gerli (Giuseppe restò a terra) si staccarono da terra dai giardini della villa Andreani di Moncucco (Brugherio), rimanendo in aria per circa 25 minuti ed atterrando senza danni. Il pallone pesava circa una tonnellata a cui vanno sommati il peso dei tre occupanti e quello del combustibile per un totale al decollo di circa 1300 kg.

ELISA GARNERIN 1791 - 1853

André-Jacques Garnerin è stato il primo uomo ad utilizzare il paracadute lanciandosi, il 22 ottobre 1797, da un aerostato a quota 900 metri, e sua moglie, Jeanne Geneviève Labrosse, è stata la prima donna ad effettuare un medesimo lancio. La nipote, Elisa Garnerin, fece conoscere in tutta Europa l'arte di lanciarsi con il paracadute. Nel suo girovagare, nel 1827 giunse a Torino e lasciò tutta la città estasiata con un lancio dal suo aerostato sopra i Giardini Reali di piazza Castello. Fu un momento entusiasmante per la città che vedeva per la prima volta un saggio di paracadutismo. (immagine da: Gallica.bnf.fr)

FRANCISQUE ARBAN 1815 - 1849

Aeronauta francese. Compì circa. 40 ascensioni in aerostato, tra cui sono rimaste celebri la prima (1833) in una mongolfiera di carta e quella del 1849, nel corso della prima traversata delle Alpi in assoluto. Arban tra il 2 e il 3 settembre del 1849 volò da Marsiglia a Torino sorvolando il Monviso. Morì disperso in volo.

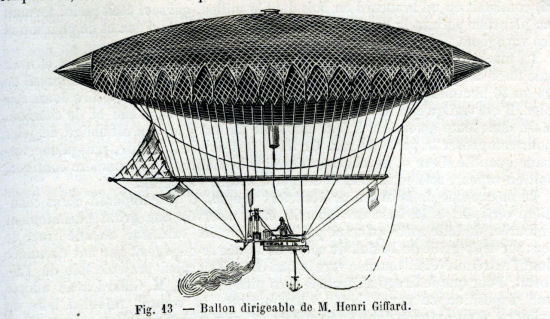

HENRI GIFFARD 1825 - 1882

E' stato un ingegnere e inventore francese, ideatore dell'iniettore per le macchine a vapore ed autore del primo volo alimentato. Nel 1851 aiutato da David, Sciama e Cohen, tre studenti dell'École centrale, sperimenta un pallone dalla forma allungata e che riprenderà l'anno seguente, il 24 settembre 1852, a Parigi all’Esposizione Universale, dove suscita immensa ammirazione il suo aerostato a vapore di 25.000 metri cubi, capace di alzare in aria 25.000 chilogrammi all’altezza di 500 metri Giffard compie il primo volo spinto da un motore a vapore da 3 hp, partendo da Parigi e percorrendo 27 km verso ovest raggiungendo Trappes, nel dipartimento degli Yvelines. dopo essere stato mecenate di numerosi dirigibilisti, muore suicida nell'aprile 1882, lasciando il suo patrimonio alla nazione perché serva ai poveri ed a scopi scientifici ed umanitari.

PASQUALE CORDENONS 1837 - 1886

Studioso e pioniere delle costruzioni aeronautiche, nato a S. Maria di Sala (Ve). Spirito inquieto e dotato di notevole fantasia, dopo aver pubblicato vari testi scolastici di matematica e di geometria, si dedicò, a partire dal 1867. interamente al problema del volo. Negli scritti pubblicati dal 1867 al 1875 dichiarò di aver risolto il problema della navigazione aerea. La sua soluzione prevedeva una aeronave che era composta essenzialmente da un pallone di forma affusolata, appuntito a prua e arrotondato a poppa, riempito di un gas più leggero dell'aria (idrogeno o miscela di idrogeno e ammoniaca); questo pallone, nel piano diametrale orizzontale, era attraversato da due travi cave di legno d'abete, disposte ad angolo retto secondo l'asse longitudinale e quello trasversale. Dai quattro estremi di queste travi pendevano quattro funi che sorreggevano la navicella; a circa metà altezza tra pallone e navicella, e solidale con questa, era disposta un'elica propulsiva, con l'asse inizialmente orizzontale. Di una delle funi di sospensione, quella di prua, si poteva variare la lunghezza mediante verricello: in tal modo, sia la navicella sia l'asse dell'elica si inclinavano rispetto all'orizzonte, cosicché la spinta del propulsore faceva, come richiesto dal C., salire o scendere l'aeronave alla ricerca delle correnti d'aria più favorevoli. A questo progetto di aeronave si interessarono anche il ministero della Guerra e quello della Pubblica Istruzione. (Immagine: L'aeronave progettata dal Prof. Cordenons come apparsa sull'Illustrazione Italiana del 21 novembre 1875)

ALMERIGO DA SCHIO 1837 - 1886

Il conte Almerico da Schio nacque a Costozza di Longare il 25 novembre 1836. Scienziato e accademico, dotato di notevoli capacità e di una personalità vivace che lo portò ad essere sempre aperto al futuro, coltivò per tutta la vita molteplici interessi sia scientifici che letterari. Dopo aver studiato al seminario patriarcale di Venezia passò all'Università di Padova. Laureato in giurisprudenza nel 1860, dopo essere stato praticante nei tribunali di Padova e Venezia si dedicò agli studi di astronomia, meteorologia e aeronautica. Almerico Da Schio cominciò ad interessarsi all'aerostatica attorno al 1865 sostenendo gli studi e le ricerche del professor Pasquale Cordenons appassionato studioso delle problematiche del volo più leggero dell'aria che è uno dei precursori della progettazione e della costruzione dei dirigibili. Nel 1905 dopo aver superato difficoltà tecniche, delusioni, impegni finanziari ingenti, scetticismi e problemi di tutti i tipi, riuscì finalmente a portare a termine la costruzione del primo dirigibile italiano. Dopo controlli e prove di vario tipo, l'11 giugno fu completata la fase di gonfiamento dell'involucro. Nei giorni seguenti l'aeronave "Italia" uscì dal suo hangar posto presso la fattoria Caussa di Schio ed effettuò ulteriori prove di galleggiamento e di bilanciamento. Il 17 giugno 1905, dopo gli ultimi controlli, venne avviato il motore e l'aeronave, una volta mollati gli ormeggi, compì il suo primo volo, così tanto atteso e agognato. L'aeronave compì altri voli il 21, 27, 28 giugno e il 1 luglio. l'aeronave "Italia" era il dirigibile più evoluto mai costruito fino a quel momento. Presentava due importanti innovazioni che Almerico da Schio aveva ideato fin dal 1885: la carena contrattile, o elastica, del dirigibile e gli aeropiani. La carena contrattile era costituita da diverse lamine di gomma a più strati applicate nella parte inferiore dell'involucro per tutta la sua lunghezza. Questa soluzione semplice ed innovativa consentiva di fare a meno dei complessi apparati utilizzati negli altri dirigibili per compensare le variazioni di pressione dell'involucro dovute al mutare della quota di volo. Con questa geniale innovazione l'"Italia" poteva mantenere in tensione l'involucro lasciando immutata la forma fusiforme e offrendo così anche una minore resistenza all'aria con un notevole risparmio di idrogeno. L'altra sua grande invenzione furono i cosiddetti aeropiani, costituiti da due superifici orizzontali in legno e tela, montate trasversalmente a poppa e a prua della navicella. La loro funzione era quella di contrastare il beccheggio dell'aeronave favorendone i movimenti di salita e discesa. I timoni di profondità ideati da Almerico Da Schio, che decise di non brevettarli, verranno adottati in seguito da tutti i costruttori di dirigibili.

ELIGIO QUAGLIA - 1946

Emanuele Luciani ha riesumato la storia singolare di un pioniere di Villafranca, l’aeronauta Eligio Quaglia, rilevando che «il capitano Quaglia», come lo chiamavano allora, gode di una indiscussa celebrità fra la fine dell’Ottocento ed i primi del Novecento. È di origini bresciane, ma a Villafranca trascorre gran parte della sua vita e molte delle immagini che ci offrono una preziosa testimonianza del passato di quella città sono sue: dismessi i panni dell’aeronauta si darà infatti alla fotografia. Le sue ascensioni con la mongolfiera costituiscono sempre uno spettacolo. Sia per le particolari modalità con cui le effettua, esibendosi al trapezio mentre il pallone prende quota, sia e soprattutto perché gli capitano spesso degli imprevisti: uno spettacolo nello spettacolo, non per lui, ovviamente, ma per il pubblico. Succede, per esempio, nel giugno del 1897, quando, in un’Arena affollata da circa diecimila persone, sono in programma esibizioni di vario genere, «clown musicali» (sic), saltatori, l’uomo rana, un velocipedista «che fa strabiliare con i suoi esercizi ciclistici» e poi il capitano Quaglia, «che intraprenderà un viaggio aereo sospeso al trapezio». La giornata è bellissima e tutto procede nel migliore dei modi. Alle 19 iniziano i preparativi per il volo della mongolfiera. Non si tratta di una operazione semplice: bisogna riempire il pallone di fumo bruciando legna verde e paglia umida. Gli imprevisti sono all’ordine del giorno e si verificano puntualmente anche in questo caso. Prima, con una folata di vento che rischia di compromettere tutto, e poi, quando la situazione sembra di nuovo sotto controllo, con delle scintille che, sfuggite dal reticolato del fornello, appiccano il fuoco alla tela, provocando un buco di una decina di centimetri di diametro. Ma alla fine si rimedia in qualche modo e la mongolfiera si innalza fra gli applausi, con Quaglia che volteggia imperterrito, appeso al solito trapezio. Dopo un breve volo l’aerostato atterra tra Porta Vescovo e San Pancrazio, dietro l’antico bagno militare, e l’aeronauta, accompagnato dal consueto codazzo di curiosi e di ammiratori, ritorna trionfalmente in centro. La sera successiva lo spettacolo viene replicato ed in Arena si registra il secondo “pieno”. Questa volta la mongolfiera si gonfia senza incidenti ed il capitano, che indossa una sorta di calzamaglia nera con una blusa di seta viola, afferra il trapezio, lancia con voce tonante il suo solito avvertimento («Via tutti») e prende quota fra gli applausi gridando: «Viva Verona!». La mongolfiera punta verso Porta San Giorgio, ma non c’è vento sufficiente per uscire dalla città e perciò, racconta puntualmente un cronista, «cadde senza incidenti sul tetto del Liceo Maffei, dal quale fu tolta dal Quaglia stesso e da alcuni volonterosi». L’incidente, insomma, non manca mai e, per stare in tema, vale la pena di ricordare che in un’altra esibizione, effettuata nel 1903 sempre in Arena, nel momento del decollo e del solito grido («Via tutti!») un ragazzo di sedici anni, che come molti altri non si è mantenuto a distanza (secondo «un brutto vezzo del popolo», precisa “L’Arena”), resta impigliato alle corde con una gamba e viene sollevato per aria. Il pronto intervento di alcuni presenti evita una tragedia e tutto si conclude «con molto spavento e leggere contusioni». Ma anche negli ormai prevedibili imprevisti, c’è una sorta di motivo ricorrente, quello dei voli finiti in Adige. «Nessuno riuscì mai a chiarire – ha scritto a questo proposito Giuseppe Franco Viviani – se fosse l’Adige che aveva un debole per Quaglia o questi per il fiume. Dentro al fiume o vicinissimo ad esso, infatti, la sua mongolfiera pareva dover inevitabilmente finire». Ma Quaglia, che tra l’altro ha anche il fisico del ruolo («un bell’uomo dal viso maschio e ardito con un corpo da ginnasta perfettamente modellato») e che certo non difetta di coraggio, riesce sempre a cavarsela. Cambiano le sue mongolfiere, che hanno tutte il loro nome (“Città di Ancona”, che finirà incendiata, “Città di Verona”, “Aquila”, “Iride Verona”) ma non l’aeronauta, che sopravvive felicemente a centinaia di ascensioni e che conclude la sua vita in tarda età nel 1946, quando il volo sta per diventare un fenomeno di massa e degli “aeronauti” si va perdendo anche il ricordo. Riportiamo un pezzo dal giornale satirico "La Squilla" di sabato 8 dicembre 1900 sulle ascensioni di Quaglia, dal titolo "Fra le nubi": "Se tutti quelli che sanno gonfiarsi o farsi gonfiare potessero librarsi nell'aria vedremmo una buona quantità di nostri concittadini a calcare le nuvole con la massima facilità; ma siccome a codesti messeri non è dato di sollevarsi un palmo da terra, come succede alle oche, così riesce sempre interessante lo spettacolo d un corpo che si libra nell'aria, perchè ad balon agh n'è tanti, ma ca va 'pl' ari agh n'è poch. Perciò riusci interessantissima l'ascenzione dell'aeronauta Eligio quaglia colla mongolfiera Iride Verona. Il pallone rimase qualche tempo nascosto fra le nubi e poi calò nella strada militare presso la ferrovia"

DOMENICO PICCOLI 1882 - 1967

Domenico Piccoli (Nico, per tutti) era nato a Schio. Dopo aver praticato l’automobilismo, ottenendo ottimi piazzamenti al “Campionato internazionale automobilistico” del 1903, si fece prendere dalla passione per il volo un paio d’anni dopo, assistendo alle prime ascensioni del dirigibile “Italia” del conte Almerico da Schio, del quale era amico e collaboratore, e che nel marzo 1905 lo portò anche in volo. Andò in Francia per acquistare un pallone libero e nel 1907 conseguì il brevetto di pilota per aerostato. A Verona, dove finì per stabilirsi in Villa Monga al Saval, il 19 marzo 1908 organizzò la prima “Gara Aerostatica Città di Verona”, in Arena. Ma le esperienze con il dirigibile “Italia” gli avevano lasciato la voglia di passare dal pallone libero all’aeronavigazione pilotata. Andò in Germania, oltre che in Francia e in Italia, lasciandosi sempre più tentare dall’aeronave, fino a decidere di costruirne una di sua progettazione, che battezzò “Ausonia” con il nome della madre, nella propria casa di campagna a Magrè, vicino a Schio, dove con l’aiuto del meccanico Antenore Bottazzi (che aveva affiancato il conte Almerico da Schio nella realizzazione dell’“Italia”) aveva costruito un apposito hangar di legno. Era la prima aeronave costruita interamente con materiale italiano, un “floscio” con il quale Piccoli intendeva partecipare ai Concorsi Aerei Internazionali di Verona, in programma per la fine di maggio del 1910. In mancanza di un hangar a Verona, ottenne ospitalità in un’aviorimessa a Mantova, ma un fortunale distrusse l’hangar e il dirigibile. Il disastro era stato previsto da un ingegnere mantovano, Canovetti, che aveva detto, in presenza di Nico Piccoli: «Quell’hangar con il primo colpo di vento cadrà». Il pioniere subì un danno di 35 mila lire, ma non si arrese. Davanti alla massa di rottami, disse all’amico Donner Flori ed al meccanico Bottazzi, che considerava i padrini dell’aeronave: “La rifaccio”. Nel giro di sette mesi realizzò l’“Ausonia Bis”, il dirigibile con il quale sarebbe diventato famoso anche all’estero. Un po’ più piccolo del precedente: lungo 37 metri, con un diametro di 7,75, aveva una capienza massima di 1300 metri cubi di idrogeno. Piccoli ottenne dal governo l’ospitalià richiesta, nell’hangar militare che era stato costruito a Boscomantico per il Genio.

M. EUGENE GODARD 1827 - 1890

Fu un celebre aeronauta francese nato a Clichy e morto a Bruxelles. Destinato alla carriera di architetto, nel 1845 assistette al decollo di un pallone libero a gas e fu contagiato dalla passione per la disciplina. L'anno successivo costruì una mongolfiera e nel 1847 eseguì la sua prima ascensione. Nel 1854compì una serie di ascensioni in occasion del matrimonio dell'imperatore austriaco Francesco Giuseppe. In tale occasione firmò un contratto con gli austriaci con il quale si impegnò, in caso di guerra, a costruire palloni e a costituire una compagnia di aerostieri osservatori. Nel corso della sua lunga carriera costruì 18 mongolfiere e 50 palloni, eseguendo oltre 1500 ascensioni in una dozzina di paesi di due continenti, Europa e America. (Immagine: www.archives.nantes.fr).

ALESSANDRO PECORI-GIRALDI

Il tenente del Genio Pecori Giraldi fu il primo pilota di pallone sferico italiano. Aveva avuto dal governo il compito di seguire i progressi aeronautici relativi alle prime ascensioni con palloni aerostatici. Venne quindi in contatto con il già famoso Louis Godard che, con i suoi palloni, effettuava da tempo ascensioni frenate e libere. Inoltre Pecori Giraldi, conobbe Padre Francesco Denza, studioso di meteorologia, ed accettò di aiutarlo nei suoi esperimenti nel corso delle ascensioni con i palloni di Godard. Dopo numerose ascensioni frenate, il 17 novembre 1884, il Girardi compì la sua prima ascensione libera su Torino a bordo del pallone "Etoile" guidato dall'aeronauta belga Toulet che sollevò l'aerostato fino a 3070 m di quota e il 20 novembre sul pallone "Eclair" con il solo fratello a bordo, pilotando egli stesso l'aerostato e raggiungendo la quota di 2890 m. I risultati delle osservazioni aerologiche furono molto soddisfacenti e spinsero Denza e Girardi a chiedere, al Ministero della Guerra, la costituzione di un servizio aerostatico. Fu così che nel 1885 si costituì una "Sezione Aerostatica", presso loa Brigata Mista del 3° Reggimento Genio di Firenze, distaccata a Roma al Forte Tiburtino, alla guida dello stesso tenente Pecori Giraldi. (Immagine da: www.aeronautica.difesa.it)

COMPAGNIA SPECIALISTI DEL GENIO

E’ il 1884 e, agli ordini del tenente Alessandro Pecori Giraldi, viene costituito al Forte Tiburtino (Roma) un Servizio aeronautico divenuto Sezione aerostatica del 3° Reggimento Genio nel gennaio dell'anno successivo. I mezzi sono costituiti da due palloni da 550 m3, l'"Africo" e il "Torricelli. Nell'estate di tre anni dopo la Sezione facente parte della Compagnia specialisti del genio partecipa alla spedizione (1887) del generale Asinari di San Marzano in Eritrea con tre aerostati - il "Serrati" il "Volta" e il "Lana" - che vengono impiegati in ascensioni frenate di ricognizione (tenute ferme con un cavo). La Compagnia specialisti si impone agli onori della cronaca nell'estate del 1894 con la prima ascensione libera di un pallone militare di costruzione italiana, il "Generale Durand de la Penne", compiuta dal capitano Maurizio Moris e dal tenente Cesare Dal Fabbro. Nasce nel 1908 il primo dirigibile Italiano, il "N.1", ideato, progettato e costruito dai capitani Gaetano Arturo Crocco e Ottavio Ricaldoni. Questo semirigido, di 2.500 m3 lungo 63 metri e con un diametro di 10 alla sezione maestra, effettua durante il mese d'ottobre 15 uscite, condotto in volo dagli stessi costruttori. Gli esperimenti si concludono proprio l'ultimo giorno del mese con il volo Vigna di Valle - Anguillara - Roma e ritorno, per un totale di 80 km percorsi in 1h e 35'. Per la prima volta nella storia un dirigibile vola, a 500 metri di quota, sulla capitale; un giornale l'indomani titolerà: "Da Bracciano al Quirinale in 32 minuti".

DIRIGIBILE AUSONIA

L’Ausonia era un dirigibile di

tipo floscio, di piccola cubatura e facile conduzione: lungo 42 m per un

diametro massimo di 8,25 m, aveva una capienza di 1.800 mc di idrogeno.

La navicella, tutta in acciaio, alloggiava un motore Spa da 35 cavalli,

i timoni di direzione, gli organi di comando ed i passeggeri; completa

pesava 500 kg. Tutti i materiali, per la prima volta, erano italiani:

in particolare il tessuto di cotone gommato fu prodotto dalla Pirelli e

l’elica dalle officine Rebus di Milano.

Il primo volo di quel 27 aprile fu un’uscita di prova con vincolo di

fune: ci vollero diverse altre settimane di lavoro perché l’Ausonia

fosse definitivamente pronta. Intanto Piccoli era stato invitato dalla

città

di Mantova a partecipare ad un’importante settimana sportiva che

avrebbe richiamato pubblico e giornalisti da tutta Italia.

Sfortunatamente nella notte del 10 giugno 1910, in attesa di esordire

nella manifestazione,

l’Ausonia e l’hangar in legno che lo ospitava, a pochi passi da

palazzo Te, furono completamente distrutti da un violento temporale.

Nico Piccoli non si arrese e nel dicembre del 1910 aveva già pronto un

secondo dirigibile, l’Ausonia Bis, leggermente più piccolo del suo

predecessore: aveva un involucro lungo 37 m

e un diametro di 7,75 m, con una capienza massima di 1.300 mc di

idrogeno, ma la potenza del motore Spa era salita a 55 cavalli.

Alloggiato nel più sicuro hangar militare di Boscomantico (Verona),

l’Ausonia Bis effettuò, tra il 18 ed il 30 gennaio 1911, una serie di

voli su Brescia, Mantova, Verona ed il lago di Garda e superò in varie

occasioni i 1.000 metri di quota. Un successo che all’epoca diede

notevole fama a Nico Piccoli,

che nel frattempo aveva ripreso a gareggiare nelle competizioni

aerostatiche.

(Tratto da: "Schio" aprile 2010 di Luca Valente)

CESARE TARDIVO 1870 - 1953

Cesare Tardivo nacque a S. Maria Capua Vetere ed iniziò la carriera militare presso il Collegio Militare di Napoli. Successivamente si affermò all'Accademia Militare di Torino grazie alle sue ottime qualità come Sottotenente nello Stato Maggiore del Genio. Fu allievo della Scuola di Applicazione di Artiglieria e Genio, e quindi promosso Tenente, assegnato prima al 4° Reggimento genio e nella Brigata ferrovieri, poi al 3° Reggimento telegrafisti ed infine alla Direzione Genio Militare di Roma. Nel 1899 ritornò al 3° Reggimento telegrafisti e successivamente fu assegnato alla Brigata Specialisti. Qui si affermò nel campo della fotografia con una serie di studi ed applicazioni sul rilievo fototelegrafico da terra e dall'alto. Si ricordano infatti una serie di fototelegrafie della cupola di S. Pietro e le levate topografiche del Tevere da Roma al mare effettuate dal pallone frenato ancorato ad un pontone in navigazione sul fiume. Fu promosso capitano e continuò ad operare in seno alla Brigata Specialisti. Nel 1915 venne promosso maggiore e gli fu affidato il comando del Battaglione Dirigibilisti, che mantenne fino al grado di Tenente colonnello con una breve parentesi al comando della fortezza di Brindisi. Alla fine della guerra 1915 -1918, promosso nel frattempo colonnello, fu nominato comandante d'Aeronautica dove rimase fino al 1923, ricoprendo diversi incarichi: prima presso gli Aerostieri Dirigibilisti poi al Reparto costruzioni edilizie aeronautiche. Nel 1923 assunse il comando della Scuola Centrale del Genio. Con la promozione a Generale di Brigata fu al comando del Corpo d'Armata di Verona, che mantenne sino al 4 aprile 1932 quando fu collocato in ausiliaria per limiti d'età. Il generale Cesare Tardivo fu molto noto anche oltre i confini della nazione: prima dello scoppio del primo conflitto mondiale fu a Parigi, Bruxelles, in Germania ed in Austria rappresentante dell'Italia a diversi congressi e simposi scientifici e tecnici. Nel 1918 partecipò al Congresso Interalleato di fotografia a Parigi. (Dal sito http://www.iscag.it)

ATTILIO RANZA

Ufficiale aerostiere in forza alla Sezione Fotografica della Brigata Specialisti. Autore di un famoso manuale sulla aerofotografia. Nell'illustrazione, il pallone autodeformante sviluppato dal tenente Ranza. (Dal sito http://www.iscag.it)

BRIGATA SPECIALISTI DEL GENIO

La Brigata Specialisti del Genio fu costituita con il Regio Decreto 6 novembre 1894, n. 503, su 3 compagnie con annessa una sezione meccanica ed un officina con sede a Roma Balduina. Il comando della Brigata fu affidato al maggiore Arduino, al quale poco dopo subentrò il magg. Gaetano Rossi. Il 1 aprile 1896 fu costituita in seno alla Brigata una Sezione fotografica: nasceva ufficialmente il primo servizio fotografico militare. Da allora tutte le ascensioni degli aerostati vennero eseguite con un ufficiale fotografo posto nella navicella. Il 23 settembre 1909 la Brigata fu tolta dalle dipendenze del 3° Reggimento Genio e, con effetto dal 1 settembre dello stesso anno, costituita in reparto autonomo con sede a Roma. Nel 1910 la vecchia Brigata fu denominata Battaglione Specialisti Autonomo del Genio.