Il Fronte del Cielo - Osservazione e Ricognizione - 7.1 - Introduzione

La Grande Guerra, il

lungo conflitto che per quattro anni insanguina l'Europa sconvolgendone

equilibri e fisionomia, vide il primo, prepotente sviluppo

dell'aviazione con Ia nascita delle tre specialità classiche della

caccia, del bombardamento e della ricognizione.

Le prime due furono protagoniste di un'evoluzione non solo tecnica ma

anche dottrinale che sarebbe stata poi alla base della costituzione di

un'aeronautica come forza armata indipendente. Dai primi avventurosi

tentativi del 1914 si giunse alla fine del conflitto alla formazione di

masse da caccia, create con lo scopo di conquistare il dominio del

cielo della battaglia, ed a progettare, se non ad eseguire, operazioni

di bombardamento antesignane di un impiego offensivo a carattere

strategico dell'arma aerea. Era stata però la ricognizione ad attirare per

prima l'attenzione dei comandi, e questo già in occasione delle manovre

d'anteguerra e dell'impiego che del più pesante dell'aria aveva fatto in

Libia l'esercito italiano. Le operazioni dell'agosto e del settembre

1914 in Francia videro un'attiva partecipazione dei reparti aerei

aggregati alle armate tedesche ed alleate e le notizie riferite dagli

aviatori al rientro dai loro voli di esplorazione furono in qualche caso

determinanti nel suggerire ai comandanti le linee d'azione più

opportune. Un classico esempio è la

manovra che avrebbe dato all'esercito francese la vittoria della Marna,

manovra eseguita sulla base delle indicazioni fornite dalla

ricognizione aerea. Con il passaggio dalla guerra di movimento alla

guerra di trincea, ed il conseguente sorgere di due contrapposti

sistemi di fortificazioni campali, tanto forti da paralizzare qualunque volontà di manovra, si ha però un radicale cambiamento di ruolo. Finita l'epoca

dell'esplorazione a grande raggio per scoprire le direttrici di marcia

delle armate nemiche, l'aeroplano da ricognizione deve calarsi nella

nuova realtà, passando a curare lo studio minuzioso della sistemazione

difensiva dell'avversario e la cooperazione con l'artiglieria. Di qui lo

sviluppo di mezzi tecnici, quali la fotografia aerea e la telegrafia

senza fili, ed il sorgere di una nuova specialità.

Mentre infatti ad alcuni reparti rimane affidato il compito della

ricognizione in profondità, a carattere strategico, con I'incarico di

tenere sotto controllo le vie di comunicazione, i terminali ferroviari

ed i centri logistici, altri, e sono la maggioranza, operano sulla

linea di contatto tra gli eserciti, in stretta aderenza alle operazioni

di terra. Paradossalmente fu soprattutto in questo

modo, con il quotidiano intervento a supporto delle truppe, che

l'aviazione influì sull'esito della lotta. Le azioni dei bombardieri,

per quanto spettacolari, non avevano ancora la potenza necessaria per

ottenere risultati determinanti. Quanto ai caccia, finchè negli ultimi

due anni di guerra non furono impiegati in attacchi a volo radente,

loro compito fu in primo luogo spianare la

strada ai ricognitori ed impedire l'attività di quelli avversari. Per

averne conferma è sufficiente scorrere le biografie e gli elenchi delle

vittorie degli assi più celebrati. Su tutti i fronti l'arma aerea ottenne

dunque i risultati più importanti nella cooperazione con le forze

terrestri e di questa cooperazione la modalità dominante fu quella che

faceva dell'aeroplano "l'occhio" dei comandi sulle trincee nemiche.

La Grande Guerra, il

lungo conflitto che per quattro anni insanguina l'Europa sconvolgendone

equilibri e fisionomia, vide il primo, prepotente sviluppo

dell'aviazione con Ia nascita delle tre specialità classiche della

caccia, del bombardamento e della ricognizione.

Le prime due furono protagoniste di un'evoluzione non solo tecnica ma

anche dottrinale che sarebbe stata poi alla base della costituzione di

un'aeronautica come forza armata indipendente. Dai primi avventurosi

tentativi del 1914 si giunse alla fine del conflitto alla formazione di

masse da caccia, create con lo scopo di conquistare il dominio del

cielo della battaglia, ed a progettare, se non ad eseguire, operazioni

di bombardamento antesignane di un impiego offensivo a carattere

strategico dell'arma aerea. Era stata però la ricognizione ad attirare per

prima l'attenzione dei comandi, e questo già in occasione delle manovre

d'anteguerra e dell'impiego che del più pesante dell'aria aveva fatto in

Libia l'esercito italiano. Le operazioni dell'agosto e del settembre

1914 in Francia videro un'attiva partecipazione dei reparti aerei

aggregati alle armate tedesche ed alleate e le notizie riferite dagli

aviatori al rientro dai loro voli di esplorazione furono in qualche caso

determinanti nel suggerire ai comandanti le linee d'azione più

opportune. Un classico esempio è la

manovra che avrebbe dato all'esercito francese la vittoria della Marna,

manovra eseguita sulla base delle indicazioni fornite dalla

ricognizione aerea. Con il passaggio dalla guerra di movimento alla

guerra di trincea, ed il conseguente sorgere di due contrapposti

sistemi di fortificazioni campali, tanto forti da paralizzare qualunque volontà di manovra, si ha però un radicale cambiamento di ruolo. Finita l'epoca

dell'esplorazione a grande raggio per scoprire le direttrici di marcia

delle armate nemiche, l'aeroplano da ricognizione deve calarsi nella

nuova realtà, passando a curare lo studio minuzioso della sistemazione

difensiva dell'avversario e la cooperazione con l'artiglieria. Di qui lo

sviluppo di mezzi tecnici, quali la fotografia aerea e la telegrafia

senza fili, ed il sorgere di una nuova specialità.

Mentre infatti ad alcuni reparti rimane affidato il compito della

ricognizione in profondità, a carattere strategico, con I'incarico di

tenere sotto controllo le vie di comunicazione, i terminali ferroviari

ed i centri logistici, altri, e sono la maggioranza, operano sulla

linea di contatto tra gli eserciti, in stretta aderenza alle operazioni

di terra. Paradossalmente fu soprattutto in questo

modo, con il quotidiano intervento a supporto delle truppe, che

l'aviazione influì sull'esito della lotta. Le azioni dei bombardieri,

per quanto spettacolari, non avevano ancora la potenza necessaria per

ottenere risultati determinanti. Quanto ai caccia, finchè negli ultimi

due anni di guerra non furono impiegati in attacchi a volo radente,

loro compito fu in primo luogo spianare la

strada ai ricognitori ed impedire l'attività di quelli avversari. Per

averne conferma è sufficiente scorrere le biografie e gli elenchi delle

vittorie degli assi più celebrati. Su tutti i fronti l'arma aerea ottenne

dunque i risultati più importanti nella cooperazione con le forze

terrestri e di questa cooperazione la modalità dominante fu quella che

faceva dell'aeroplano "l'occhio" dei comandi sulle trincee nemiche.

Il nuovo ruolo, definibile con i termini ricognizione tattica ed osservazione aerea che ne esplicitano due aspetti diversi ma complementari, finì con l'assorbire una quantità crescente di personale e di mezzi ed impose lo studio di metodi e procedure complessi ed articolati, nonchè la creazione di strutture di comando e di reti di comunicazione dedicate. Sul fronte italiano lo sviluppo della nuova specialità avviene avendo a riferimento quanto si verificò sugli altri teatri di guerra e sotto l'attenta supervisione di comandi che devono lottare anche per vincere la diffidenza che il mezzo aereo suscita in molti ambienti ed a tutti i livelli. Alle prime esperienze di osservazione del tiro sul Carso nel 1915 si accompagna il perfezionamento delle procedure da utilizzare, in un processo di affinamento che continuerà fino alla fine del conflitto, come provano le direttive emanate in successione tra il 1915 ed il 1918. L'aeroplano, già prezioso come strumento per lo studio di organizzazioni difensive sempre più complesse, caratterizzate da un dedalo di trincee, di camminamenti e di fasce di reticolato, vede accresciuta la sua importanza nelle battaglie di materiale del 1917, nelle quali diventa indispensabile per guidare I'azione di controbatteria, mirata a neutralizzare l'artiglieria avversaria. Nell'aeroplano viene poi cercata la soluzione al problema del collegamento tra le truppe ed i comandi nella fase più concitata della battaglia, studiando sistemi che consentano al velivolo la ricezione ed il rilancio di semplici messaggi prestabiliti. Da ultimo la partecipazione del ricognitore si traduce nell'intervento diretto sulle prime linee e sulle immediate retrovie con azioni di bombardamento e di mitragliamento a bassa quota. Se si esclude quest'ultimo aspetto, quello del velivolo da ricognizione tattica e da osservazione aerea fu indubbiamente un ruolo poco appariscente. Le lunghe e spesso monotone crociere di sorveglianza ed il regolare pendolare tra bersaglio e stazione ricevente non erano fatti per attirare I'attenzione della stampa e del grosso pubblico. E questo anche se si trattava di compiti non meno importanti e rischiosi di quelli affidati agli aviatori del bombardamento e della caccia, ai quali soprattutto andavano gli onori della ribalta, come personificazione di una nuova tipologia di combattente. Il fatto poi che questa forma d'impiego del mezzo aereo sia stata strettamente legata alla guerra di trincea, e come tale tipica della Grande Guerra, ha contribuito a fame l'espressione irripetibile di un periodo ben preciso della storia dell'aviazione, sulla quale è ben presto calato il silenzio. I reparti da ricognizione tattica e da osservazione aerea, o per meglio dire le squadriglie d'artiglieria e di fanteria, non ebbero eredi: il tramonto dei fronti fortificati, la rinascita del concetto di manovra, i progressi della tecnica aeronautica e dei mezzi di comunicazione erano destinati prima a rendere marginale il loro ruolo e poi a cancellarli dalla scena, facendo si che altre diventassero le forme predominanti di cooperazione con le forze di terra. I gruppi e le squadriglie da osservazione aerea messi in campo dall'Italia nel 1940 si ricollegavano in parte a quella esperienza, ma il ruolo secondario da loro ricoperto nel torso delle operazioni è un'implicita conferma di questa affermazione.

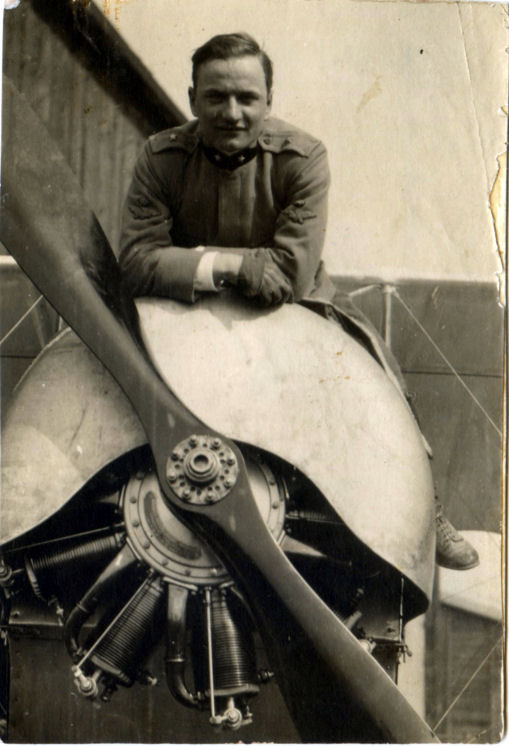

Da: "Ali

sulle trincee, Ricognizione tattica ed osservazione aerea nell'aviazione

italiana durante la Grande Guerra, di Basilio Di Martino, 1999,

Ufficio Storico dell'Aeronautica Militare. Immagine: Caudron G.4 della 48^

Squadriglia. Immagine. Serg. Pilota Lutalto Galetto, Gonars 1915 (Per

gentile concessione della famiglia Galetto)

WWW.IL FRONTE DEL CIELO.IT